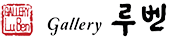

수현 김미화 산수화 展

樹玄 金美花 山水畵展

만추(晩秋)_한지에 수묵담채_40.5x32cm

2025. 11. 26(수) ▶ 2025. 12. 2(화)

Opening 2025. 11. 26(수) pm 5

서울 종로구 인사동5길4. 1층 | T.02-738-0321~2

www.instagram.com/galleryluben

수유계곡_한지에 수묵담채_38.5x32cm

사실정신에 투철한 담담한 필치의 산수풍경

눈앞에서 펼쳐지는 실상을 따라 그리는 수묵산수를 흔히 실경산수라고 말한다. 그리고 실상을 벗어나 작가의 생각을 반영할 때 관념산수라고 말한다. 다시 말해 보이는 사실을 그대로 옮기는 데 집중하면 실경산수고, 실상을 넘어서는 세계, 즉 이상적인 세계관에 의지하면 관념산수가 된다. 이 두 가지 표현 방식에 대하여 구식이냐 신식이냐를 논하는 건 무의미하다. 당연히 우열을 따지는 일도 이상하다. 실경산수나 관념산수를 택하는 건 순전히 작가 자신의 문제일 뿐. 어느 길을 가든 예술이라는 가치를 실현하면 그것으로 작가로서의 몫은 다하는 것이다.

수현(樹玄) 김미화(金美花)는 실경산수로 일관해 왔다. 명산 명승지를 주유하며 실사에 충실했던 대산(對山) 김동수(金東洙)를 따라다니며 그 화풍을 습득했다. 그렇게 십수 년을 보냈으나 스승이 돌연 세상을 뜨자 모든 게 허망하다는 생각의 그늘에 갇혀 붓을 들지 못했다. 그렇게 십여 년을 보내고 나서야 문득 그림에 대한 욕망이 일어 다시 붓을 들었다. 그래도 다행인 건 붓을 들고 보니, 그동안 모든 게 원점으로 돌아간 게 아닌가 하는 불안감을 떨칠 수 있었다는 점이다, 필치가 무뎌졌나 싶었으나 다행히 이전의 감각을 되살리는 데에는 큰 어려움이 없었다.

다만 첫 개인전인데 스승 없이 치른다는 게 심적으로 무척 힘들겠다는 느낌을 지울 수 없다. 따뜻한 격려의 말 한마디라도 듣고 싶은 마음이 간절해서다. 현실적 산수풍경 중심의 청전(靑田) 이상범(李象範)에게서 산수를 익힌 김동수였으나, 부분적으로 관념성을 수반한 스승과 달리 온전한 사경, 즉 실경산수에 심취했다. 그 또한 김동수의 철저한 실사정신을 그대로 이어받아 실경산수에 매진했다. 그러고 보니 그의 실경산수에는 김동수의 풍격이 그대로 전해지고 있음을 감지할 수 있다.

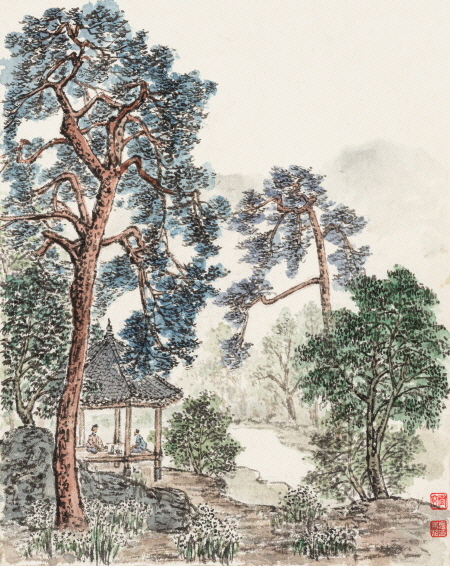

계류(溪流)_한지에 수묵담채_30x44.5cm

눈 앞에 펼쳐지는 한국의 산하가 가지고 있는 형태적 특징을 면밀하게 관찰하고, 까슬하면서도 담백하게 풀어내는 김동수의 필선 운용법을 충실히 따랐다. 그러고 보니 스승 김동수 화풍의 적자로서 손색없는 화격을 갖추었다고 할 수 있다. 지금 시점에서 김동수의 산수풍경을 볼 기회가 좀처럼 없어 직접 살펴보기 어려우나, 그의 산수에 스승의 그림자가 짙게 드리우고 있다. 그러면서도 그는 스승으로부터 얼마간 다른, 그만의 수묵산수를 구축하는 데에 집중했고, 이번 첫 전시를 통하여 그걸 확인할 수 있다.

일반적으로 스승의 존재감이 크면 그에게서 벗어나 독립적인 화풍을 세우기란 쉽지 않다. 그렇더라도 스승의 화격에 어느 정도 가까이 이르렀다면 그 앞길을 예측하는 건 어렵지 않다. 그런 의미에서 그가 성취한 산수풍경은 한 작가로서의 독립성을 충분히 갖추었다고 할 수 있다. 무엇보다도 형사에서 맺힌 데가 있거나 주저함이 없는 매끄러운 필선의 운용이 그렇다. 물상을 형용하는 필치의 전개가 자연스러워서, 적어도 필선의 운용에는 장애가 없어 보인다. 그만큼 오랜 시간과 노력이 뒤따랐음을 알 수 있다.

어느 면에서는 필치가 익어 넘치는 게 아닌가 싶은 정도로 숙련되어 있다. 이는 한 작가로서의 운신에 관한 자유로움, 즉 물상의 형용에 능숙하게 대응할 수 있느냐의 여부를 가늠하는 기준이 된다. 한마디로 그의 필선은 담담하면서도 적확하게 형상을 짓는다. 모호하게 처리하거나 애매하게 보이게 하지 않는다. 이는 자연을 바라보는 그의 시각이 그만큼 진실하고 철저함을 말해 준다. 필치가 익어가면 짐짓 자유로워지고 싶게 마련이어서 괜히 필치를 날리기도 하련만, 이를 잘 참아냈다는 생각이 든다.

흥국사_한지에 수묵담채_29.5x37.5cm

그의 산수는 필치에 의존하고 발묵이나 파묵은 거의 쓰지 않았다. 발묵이나 파묵을 곁들이게 되면 형태를 부수게 될 수도 있기에 그렇다. 사실정신에 진실하고 진지하게 되면 형태를 제대로 파악할 수 있어야 하기에 형태를 뭉그러뜨려서는 안 된다는 생각 때문이다. 적묵마저 경원한 듯싶은 맑고 깨끗한 필치로 시종일관한 것도 수묵화에서 응당 쓰일 법한 기존의 묵법을 멀리한 결과이리라.

그의 작품에서 원경의 산수를 찾아보기 어렵다. 시야에서 멀어진 풍경은 그 세부를 형용하기 어렵다. 눈에 잘 보이지 않아 뭉뚱그려 표현하기 십상이다. 이는 실사를 교조로 하는 산수에서는 난감한 일이다. 이를 피하려고 주로 가까운 곳, 즉 근경을 즐겨 그린 듯싶은데, 그러다 보니 실제적인 느낌이 잘 살아난다. 아무래도 근거리에서 눈으로 파악하고 관찰하는 데 의지함으로써 세부적인 표현이 오히려 쉬울 것이다. 물론 그의 산수에서 삼원법, 즉 근경, 중경, 원경을 통합하는 구도를 경원한 게 아니다. 더러는 삼원법에 충실한 작품이 있기도 하다.

원경으로는 먼 곳에 떠 있는 듯한 옅은 선염의 산, 즉 희미한 산이 홀로 떨어져 있는 풍경이 제법 많다. 이처럼 원경의 산 모양을 제외하고서는 선염조차 잘 쓰지 않았다. 이는 어쩌면 필법의 결백성을 말해 주는 부분이기도 하다. 산사나 암자와 같은 기와집의 경우 기왓장 하나하나를 꼼꼼히 그리는 걸 보면 사실성에 강박감을 느끼는 듯싶기도 하다. 그만큼 눈으로 본 것만 신뢰한다는 태도니, 이야말로 사실정신의 현현이다.

석굴암_한지에 수묵담채_43x32cm

바위를 묘사하는 데는 갈필을 중심으로 한 부벽준, 피마준, 우점준을 응용하였다. 그러니 짙지 않고 소슬하고 까슬하여 바위라고 할지라도 무겁게 보이지 않는다. 자칫 바위가 짙으면 그 무게감으로 인해 전체적인 인상이 강해지게 된다. 바위의 존재감을 강조하지 않고, 나무나 기와집을 묘사하듯이 담담하고 소소하게 형태감을 드러내는 정도에 그쳤다. 그러기에 전체적으로 균형미가 잘 견지되고 있다. 더구나 담묵에 의한 설채는 옅고 은은하게 처리함으로써 너그럽고 안정적이다. 바위가 가지고 있는 무게감을 완화하여 시각적으로 부드럽게 보이도록 한 것이다.

나무들의 배치에서도 가능한 한 겹치지 않도록 세심하게 배려하였으며, 나무 하나하나에 명확한 존재감을 갖추게 하였다. 이 부분은 실사가 무엇을 의미하는지를 말해 준다. 눈으로 본 실체를 가져오기 위해서는 낱낱의 형태를 온전히 묘사하는 게 올바른 태도다. 여기에서 필치를 제어하지 못하면 붓이 춤을 출 수 있다. 제어되지 않는 필치는 실사의 정신을 그르치기 십상이다. 따라서 필치를 다잡으며 물상 하나하나를 치밀하게 묘사함으로써 사실정신에 부합하게 되는 것이니, 그의 견실한 실사가 의미하는 바를 알 수 있다.

그의 필치에는 감정의 개입이 허용되지 않는 듯싶다. 대상이나 소재가 무엇이든 담담하고 객관적으로 응시한다는 원칙이 있음직하다. 그렇지 않고서야 시종 같은 호흡을 견지하는 필선의 운용이 어찌 가능할 것인가. 그게 바위나 나무, 또는 계류, 그리고 기와집이든 인물이든 한결같은 필치가 이어진다. 물상을 객관화한다는 건 실상에 대한 전적인 공감을 전제로 한다. 다시 말해 화면 안에 들어오는 물상은 실상에 부합해야 한다는 대원칙 아래 필치를 전개함으로써 호흡의 이탈이 일어나지 않는다. 그러기에 어느 작품이나 같은 시각적인 인상 및 형태미를 보여줄 수 있는 것이다.

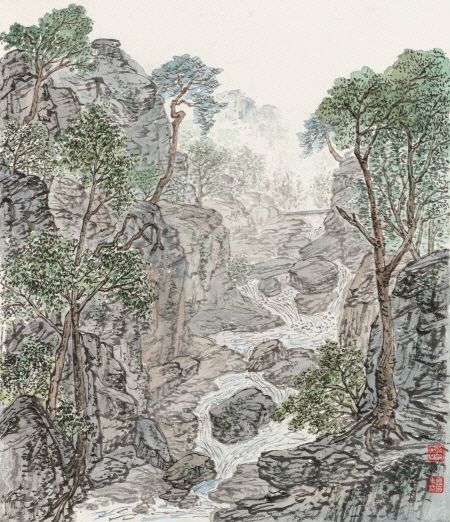

송하(松下)_한지에 수묵담채_40x32.5cm

그러면서도 단순히 눈에 보이는 사실에만 전념한 게 아니라 그 풍경에 깃든 정서를 놓치지 않는다. 근경으로부터 원경으로 이어지는 과정은 수묵의 농담으로 공간감을 표현한다. 이때 선염은 받아들이지 않고 붓으로만 농담을 조절하여 거리감과 공간감을 나타낸다. 그러니 공간 표현이 아주 자연스럽고 시각적으로 온유한 인상이 형성된다. 이는 습관적인 화법에 의탁하지 않고 오로지 눈에 보이는 사실에 진심으로 화답하려는 사실정신의 소산이다.

더러는 인물이 등장하기도 하는데, 이는 현실감을 증폭시키는 효과가 있다. 아무래도 동적인 존재로서의 인물이 가지는 시각적인 흡인력이 그만큼 크기 때문이다. 또한 암자나 사찰과 같은 산속 풍경에서도 재구성이나 과장이 없어 실상에 대한 신뢰감을 한층 더 높여준다. 인물과 마찬가지로 인위적인 존재로서의 기와집은 산 풍경으로서의 운치를 더하면서도 자연과 인간의 조화로움이 얼마나 아름다운 것인가를 일깨워 준다.

아무튼 그의 수묵산수를 보면 한국 산하가 얼마나 아름다운지 새삼 되돌아보는 시간이 될 것이다. 이처럼 진솔한 실경산수를 좀처럼 보기 어려운 시대라서 더욱 그렇다.

신항섭 (미술평론가)

훈풍(薰風)_한지에 수묵담채_38.5x29.5cm

우이계곡_한지에 수묵담채_38.5x29.5cm

■ 수현 김미화 | 樹玄 金美花 | Kim Mi Hwa

세종대학교 미술대학 응용미술학과 및 동 대학원 졸업 | 대산 김동수(對山 金東洙) 산수화 사사(師事)

제1회 개인전 (루벤갤러리)

E-mail | kmh54@hanmail.net

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20251126-수현 김미화 展