황정민 展

DAISY CHAIN

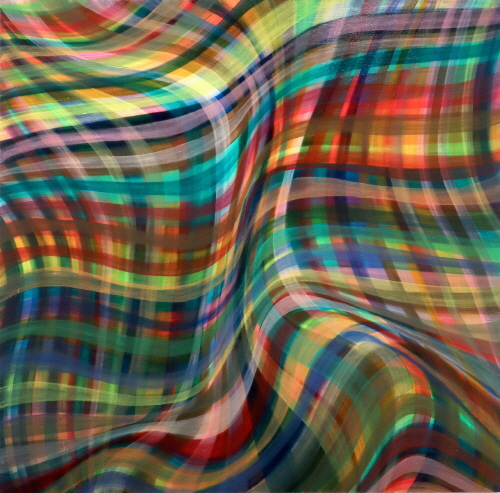

Line 1_130x130cm_Oil on canvas_2023

히피한남

2024. 1. 13(토) ▶ 2024. 2. 3(토)

서울특별시 용산구 한남대로 27가길 26-20, 1F | T.070-8648-2559

https://hippiehannam.com/index

Line 2_130x130cm_Oil on canvas_2023

몸으로부터, 몸을 넘어 살아가기

홍예지 미술비평가

“내가 아닌 것은 내 흥미를 끌 수 없으며, 있는 그대로의 자신을 넘어선 존재가 될 수는 없다- 그럼에도 나는 정신이 혼미하지 않을 때에도 자신을 초월하며, 따라서 나는 거의 늘 나 자신을 넘어서 있다-. 내겐 몸이 있고, 내가 하는 모든 일은 내 시작으로부터 이어진 것들이다.”[1] - 클라리시 리스펙토르

한 생에 하나의 몸, 여러 생에 여러 개의 몸. 그 몸들은 전부 ‘나’일까? 몸을 ‘나(self)’라고 부른다면 그건 무슨 의미일까? 누구를 위해 몸이 있는 걸까? 몸이 일종의 하드웨어라면 영혼은 소프트웨어다. PC에 소프트웨어 업데이트 알림이 뜨는 것처럼 우리 몸도 영혼을 업그레이드 하라는 알림을 받는다. 업데이트를 계속 미루면 어떻게 될까? 보안에 취약해지고 반복적인 오류가 발생한다. 우리 몸도 마찬가지다. 영혼의 성장을 거부하면 경험의 데이터를 정상적으로 인식하고 처리하는 데 지장이 생긴다. 그렇다면 몸에 설치된 영혼이 하는 일은 정확히 무엇인가? 몸이 쌓은 경험치를 지혜로 변환하는 일이며, 그 지혜를 보편적인 차원에 업로드해 다른 영혼과 공유하는 것이다. 이때 보편적인 차원은 실시간으로 갱신되는 공유 드라이브와 같다. 드라이브의 소유자가 누구인지 알 수 없지만, 이곳에 접근하고 편집할 수 있는 권한은 모두에게 있다.

space-time 1_Oil on canvas_91.0x91.0cm_2022

각각의 영혼을 통해 공유 드라이브에 접속하는 몸들. 이 몸들은 개별적으로 존재하지만 서로 연결돼 있다. 어떻게? 여러 가지 모델을 상상할 수 있겠지만, 전시 제목인 ‘데이지 체인(daisy chain)’을 참조하기로 한다. 데이지 체인은 ‘연속적으로 연결된 하드웨어 장치들의 구성’을 가리킨다. 예를 들어, 장치 A, B, C를 연결한다면 A와 B를 연결하고 연속적으로 B와 C를 연결하는 방식이다. 이제 ‘하드웨어 장치’에 ‘몸’을 대입해보자. 몸A와 몸B, 몸B와 몸C… 이렇게 몸이 연이어 연결되며 하나의 체인을 이룬다. 체인을 구성하는 몸들 사이에는 교류가 일어난다. A가 B에게, B가 C에게 무언가를 건네며 영향을 주고받는다. 그 무엇은 몸이 살아온 역사이며 체화된 앎이고, 자전적 기억이며 승화된 고통이다. 또한 그 의미가 단숨에 읽히지는 않더라도 분명한 치유와 해방의 메시지를 담고 있다.

이 비유를 ‘타인’과 ‘나’의 연결에 한정할 필요가 없다. 더 과감히 밀고 나가자. 그 수많은 몸이 다 ‘나’일 수도 있지 않은가? 10년 전의 나, 지금의 나, 10년 뒤의 나처럼 말이다. 윤회를 믿는 사람이라면 전생과 현생과 후생을 연결할 것이고, 다중 우주를 믿는 사람이라면 서로 다른 차원에 연결된 채 살아가는 나를 떠올릴 것이다. 어느 쪽이든, 이 체인을 무한히 연장하면 ‘한 몸에 갇힌 나’란 존재하지 않는다는 사실을 알게 될 것이다. 그런 ‘나’는 없다. 다른 말로 하면 ‘무아(no-self)’다. 이 깨달음은 허무로 빠지지 않는다. 오히려 몸과 영혼의 오랜 불화를 극복하며 초월하는 길이 열린다. 황정민이 전개하는 회화는 이런 각성을 전제로 한다. 그는 ‘무(無)’를 두려워하지 않는다. 그는 작은 ‘나’를 ‘무’로 돌림으로써 억압에서 풀려난 에너지를 그린다. 그에게 그림은 이 비가시적인 에너지들이 뛰놀며 가시화되는 ‘장(場)’이다.

무에 대한 인식이 바뀌면 시공간에 대한 인식도 달라진다. ‘space-time’ 시리즈는 그가 경험한 공간-시간의 균열과 그 속에서 발견한 틈새를 보여준다. 격자무늬로 짜인 시공간에 푸르스름한 형체가 나타난다. 그 덩어리는 가로세로 줄이 교차하는 틈 위에 애매하게 떠 있다. 이 애매성, 경계를 흐리는 모호함은 무아의 상태로 넘어가는 과도기적 단계를 가리킨다.

orang_Buoyancy and Gravity 20-2_Oil on canvas panel_30x30cm_2023

한편, 황정민의 작업에서 무와 유는 단순히 ‘없음’과 ‘있음’이라는 이분법적 의미로 구분되지 않는다. 무는 정적이고 잠재적인 시공간이라면, 유는 그런 상태의 균형이나 침묵이 깨질 때 생겨나는 역동적인 시공간이다. 또한 ‘무에서 유’로 일방향의 변화가 일어나는 것이 아니라, ‘무에서 유, 유에서 무’로 끊임없이 순환하는 구조를 볼 수 있다. “우리는 무의 완벽한 대칭을 깸으로써 유를 만든다. 그것은 침묵을 깨뜨려 소리를 만들고, 흰 종이에 검은 줄을 긋고, 고요한 물에 물결을 일으키고, 에너지 마당[field]에 교란을 일으키는 것과 같다.”[2] ‘Line’ 시리즈에서 황정민은 ‘흰 종이에 검은 줄’을 긋는 대신 캔버스에 초록, 노랑, 빨강, 분홍, 주황 등 다채로운 선들을 거듭 그려 서로 다른 에너지가 공존하는 상태를 그린다. 우리는 그의 화면에서 물결처럼 출렁이는 시공간을 본다. ‘Line’ 시리즈는 ‘space-time’ 시리즈와 유사하지만, 이제 애매모호한 형체는 어딘가로 사라지고 없다. 오직 굽이치는 힘들만 존재할 뿐이다. 작가는 이 물리적인 힘을 있는 그대로 감지하며 미적 유희를 벌인다. 여기서 ‘나’는 중요하지 않고 인식되지도 않는다. 말 그대로 무아지경이 펼쳐진다.

아무런 사건이 일어나지 않을 때, 무는 잔잔한 에너지 장과 같다. 무한한 잠재력을 품은 채 고요히 잠들어 있는 빈 공간. 어느 순간 균형이 깨지며 파동이 일고, 구멍을 통해 소리의 떨림이 발생한다. 이때 우주의 구멍은 “분명하게 어떤 곳에서 어떤 곳으로 통하는 구멍”이라기보다는, “가슴으로 느껴지는 부재(不在)이고, 뭔가가 빠진 듯한 틈이며, 우주를 보는 우리의 시각에 크고 뚜렷하게 나타나는 맹점이다.”[3] <Holes, Sounds, Vibrations>는 이런 부재를 일종의 알레고리로써 표현한다.

‘데이지 체인’이라는 알 듯 말 듯한 제목 자체가 또 하나의 알레고리다. 이 말은 전시의 의미를 곧바로 해명해 주진 않는다. 겉으로 보이는 이미지와 그 일차적 의미를 헤아리는 일로는 충분치 않다. 더 깊숙이 파고들어, 아래 층위에 숨겨진 이차적 의미를 해독해야 한다. 그 힌트는 ‘몸’에 있다. 황정민의 작업은 분명 몸으로부터 시작되지만, 어느 순간 몸을 넘어서는 자유로움에 근접해 간다. 그 초월은, 아이러니하게도 비약이나 단절이 아니라 (몸들의) ‘연결’을 통해 일어난다.

[1] 클라리시 리스펙토르, 『야생의 심장 가까이』, 민승남 옮김, 을유문화사, 2022, p.24.

[2] K. C. 콜, 『우주의 구멍』, 김희봉 옮김, 해냄, 2002, p.29.

[3] Ibid., p.13.

lemon_Buoyancy and Gravity50-1_Oil on canvas panel_30x30cm_2023

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20240113-황정민 展