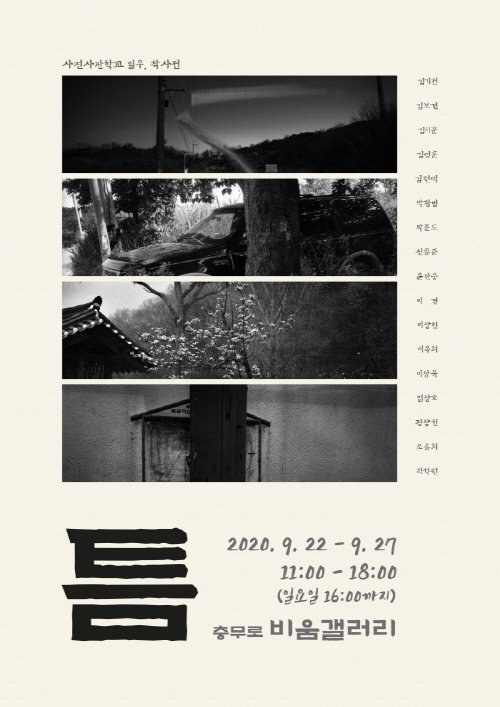

틈 - 사진사관학교 일우, 착사전

김기천, 김보건, 김시훈, 김영훈, 김원택, 박광범, 박준도, 신종준, 윤관웅

이경, 이상헌, 이옥희, 이창욱, 임상호, 정상권, 조송희, 최원석

비움갤러리

2020. 9. 22(화) ▶ 2020. 9. 27(일)

서울특별시 중구 퇴계로36길 35 B1 | T.070-4227-0222

틈은 관계의 여백이다. 벌어져 사이가 난 자리를 말하거나 모여 있는 사람의 속을 이야기하기도 한다. 어떤 행동을 할 만한 기회 또한 틈이라 말할 수 있다.

사진집단 일우, 착한 사진은 버려라 1기 팀이 말하는 틈은 물건 등이 부서져 생긴 틈을 말하는 것도 아니고 격차를 말하는 것도 아니며 물체와 물체가 바스러져 생기는 틈을 말하는 것도 아니다. 그들이 말하고 싶은 것은 관계로서의 여백. 그것을 여기서 틈이라고 부르고 싶은 것이다.

이 때의 틈은 자신과 자신 사이, 또는 자신과 타자, 또는 세계를 말한다. 이 때의 틈은 벌어지면 허망하고 너무 가까우면 답답하다. 이것은 존재와 존재 사이, 특히 유기성을 띤 관계를 말한다고 볼 수 있다.

특히 카메라를 든 작가들의 유기적 관계, 즉 피사체와의 관계는 자신이 일구어낸 정신세계의 함량이 더도 아니고 덜도 아닌 0으로 수렴되는 관계를 이룬다. 더할 것도 뺄 것도 없이 자신만이 그리는 세계만큼만 표현하고 표현되는 것을 말하는 것이다. 그리고 작가와 피사체와의 간극은 때로 우울하고 답답하며 때로 허망하고 손이 닿지 않는 간극의 틈을 벌리기도 한다.

촬영하는 피사체와의 관계는 0으로 수렴되지만, 실로 작가가 촬영한 피사체와 작가 사이에는 거부할 수 없는 틈이 벌어지는데, 이 틈을 통해 우리는 작가와 피사체의 관계를 읽어내게 된다. 촬영자=피사체라는 등식이 성립하는 것을 0의 수렴이라고 한다면 세상의 작품은 더 보아야 할 가치를 느끼지 못한다. 왜냐하면 그 작품의 가치는 작가와 피사체와의 간극을 통해 증폭 되거나 재미를 상실하게 되는 양자 간의 관계로 끝나기 때문이다.

그래서 우리는 관객을 부른다. 그 간극의 공간을 관객의 시선이 메울 수 있느냐 없느냐에 따라 작품의 생사 여부가 갈린다. 여기까지의 이야기를 통해 당신은 대충 감을 잡았을 것이다.

사진집단 일우, 착한 사진은 버려라 1기의 사진은 자신과 피사체 그리고 관계 사이의 관계의 여백, 즉 틈을 통해 존재 가치를 인정받을 수 있는지 없는지에 대한 자기 실험의 결과다. 그 생사의 결과를 쥐고 있는 가장 존귀하고 위험한 존재가 바로 당신, 감상자다.

이들이 당신의 이름을 틈 사이로 부르는 이유는 여기에 있다.

김홍희/사진가

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20200922-틈 - 사진사관학교 일우, 착사전