변용국 展

<빛의 거울 / 바다>

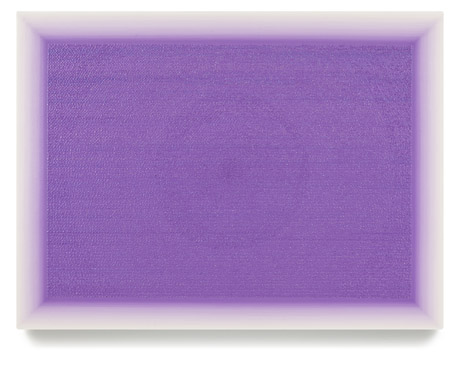

빛의 거울 / 바다_91.5x161.5cm_Acrylic and Oil Paint on Canvas on Panel_2012

갤러리 SP

2012. 10. 11(목) ▶ 2012. 10. 31(수)

서울시 강남구 신사동 524-36 | 02-546-3560

빛의 거울 / 바다_91.5x122cm_Acrylic Paint on Canvas on Panel_2010

눈이 머는 회화

박영택(경기대교수, 미술평론)

변용국의 작업은 사각형, 대부분 장방형의 화면에서 이루어진다. 그 화면은 거의 8/10 비례로 구성되어 있는데 작가에게 있어 이 비례는 그림에서 매우 핵심적인 요소가 된다. 그 비례를 지닌 사각형이라는 틀, 화면 자체가 그림의 내용을 규정지어준다. 그러니까 변용국의 회화적 행위는 그 사각형 안에서 이루어지고 사각형의 평면을 해석하는 일이자 그 내부를 연출하는 일이다. 작가로서의 자신의 근거는 주어진 화면의 근거와 동일시된다. 그림을 그리는 작가란 존재는 모두 그 사각형의 화면 안에서만 살 수 있다. 화면은 표면과 옆구리, 모서리와 뒷면 모두를 포함한다. 그것은 나무틀과 그 위를 덮은 캔버스 천으로 이루어져있다. 그것 모두가 그림의 조건이 된다. 평면의 화면이 결국 그림이고 회화의 존재론적 조건이 된다. 제 스스로 자기의 존재에 대한 근거가 되는 것을 자기 근거self-foundation라고 하는데 회화에서는 주어진 평면이 자기 근거가 되는 셈이다.

변용국은 주어진 레디메이드 캔버스 대신에 두꺼운 패널 위에 천을 씌운 만든 두툼한 캔버스/화면을 사용한다. 그것은 일종의 오브제와 같은 느낌을 두르며 무게감, 두께를 지니고 있다. 벽으로부터 돌출되어 자립함으로써 견고한 사물이 되었고 정면과 측면 모두를 드러내며 부풀어있다. 그것은 화면/그림이자 액틀이기도 하고 벽에서 돌출되어 다가오는 물질(조각, 오브제)이 되기도 한다. 그림이자 창이고 채워져 있으면서도 비어있고 흔적을 머금었지만 여백으로 가득해 규정하기 모호한 화면이 되었다.

작가는 그렇게 이루어진 캔버스의 표면에 색을 칠해 나가 회화를 가설했다. 그 화면은 시선을 집중시키고 빛을 발하며 환영을 일으키고 물감과 붓질(스퀴즈의 궤적)을 깊이로 보여주고 지층으로 드러낸다. 그런가 하면 그 화면은 작가의 의식과 마음을 대신하는 투명하기 그지없는 거울 같고 빙설 같은 장이다.

그림은 진하게 칠해진 모서리에서 중심을 향해 점차 환하게 밝아지는 과정을 환영처럼 보여준다. 화면 가운데서 시작되는 게 아니라 모서리에서 발원하는 그림이다. 모서리 색의 변화는 아크릴 물감을 사용해 그려져 있고 내부화면(흰 색)은 유화물감을 사용하여 각 재료의 장점을 함께 살려서 작업을 하고 있다. 모서리에서 가운데로 차오르는 색조의 계조는 투명하고 가벼우며 밝은 아크릴을 쓰고 내부의 단호한 흰 색은 끈적거리는 질료성과 물성을 지닌 유화물감을 사용하고 있다. 가장자리의 짙은 물감의 층과 어두운 색채가 점차 가운데로 밀려들어가면서 중간 색조를 매개로 갑자기 환한 흰빛의 도가니로 몰입해버리는, 순간적인 비약을 감행해버리는 추이다. 그것은 영화관의 거대하고 텅 빈 스크린을 대면하고 있는 느낌도 준다. 기존 그림들과는 반대되는 상황연출이다. 안에서 밖으로 밀고 나가는 게 아니라 바깥에서 안으로 밀고 들어와 폭발해버리는 듯하다. 갑자기, 느닷없이 환한 절대적인 백색의 화면을 안겨주면서 그림은 끝난다. 아니 그 지점은 아무것도 그려지지 않았지만 분명 흰색물감이 도포된 회화적 자리이고 간혹 자잘한 점들이 가시처럼 융기된 촉각적 화면을 만들어주는 부분이다. 중심과 주변, 액틀과 그림, 모서리와 내부의 관계를 기이하게 반전시키는 이 그림은 모서리에서 내부로 몰려가고 내부에서 바깥으로 나아가는 순환의 구조를 동시에 보여주는데 실은 텅 빈 화면이고 그림의 가운데 부위를 망막이 무력한 진공 지대로 만들어 버린 그림이다. 그곳은 너무 깊은 구멍 같아서 시선이 자꾸 발을 헛디디며 빠져버린다. 화면 정 가운데 부분은 온통 화이트로 가득하거나 그 흰색 표면 위로 자잘한 돌기가 융기되어 촉각을 자극하면서 다가온다. 보는 이의 눈을 멀게 하는 부위가 촉각을 자극하며 뾰족하게 솟아나 공포심을 불러일으키는 공간이 되었다. 그것은 보는 이의 시선을 무력하게 하고 무엇인가를 보여주기 보다는 지워버리고 눈 멀게 하는 화면이 되었다. 그로 인해 보는 이들은 무엇인가를 보는 대신 내부로 시선을 꺾어 명상이나 몰입에 젖거나 차분하게 가라앉히는 절대적인 휴지의 시간, 무를 만난다. 짙고 어두운 모서리에서 빠져 나와 진동하는, 아무것도 보여주지 않는 절대적인 흰 색의 중심으로 말이다.

빛의 거울 / 바다_81.5x91.5cm_Acrylic Paint on Canvas on panel_2011

가장 어두운 색에서부터 시작해서 가장 밝은 자리로 이동해가는 이 그림그리기는 절대적인 어둠과 절대적인 밝음의 극단적인 대비를 이룬다. 명징하고 단순한 색 면 추상이기도 하다. 그러나 명확한 윤곽선이 아니라 색채로 이루어진, 색채의 떨림과 깊이와 결로 이룬 감각적 회화다. 화면은 검정과 노랑, 빨강, 초록, 보라, 파랑 등의 색채로 제한되어 있고 이 단색의 물감이 스퀴즈에 의해 평면적으로, 납작하고 균질하게 칠해져 수평을 이룬다. 무수한 층을 쌓아가면서 누적되고 그 질료성이 두툼해진다. 오랜 시간 색을 바르고 칠해나가는 반복의 행위는 다름아닌 몰입의 행위이다. 그것은 반복, 집중, 명상과 같은 치유적인 그리기이자 수행적 측면을 깔고 있다. 작가는 그 결과로서 드러나는 미묘한 색의 울림에 매료되었다고 한다. 그 색의 울림은 빛을 만들어내고 무를 만들고 모든 것을 지우고 다시 생성시키는 공간을 제공했다. 다분히 잠재적인 화면이 여백처럼 떠오른다. 그것은 없음의 화면이 아니라 있음에서 없음으로 나가고 없음에서 있음으로 이동하는 생성적인 화면이자 무엇인가가 움트는 화면이다. 그 움툼은 어두움에서 밝음으로 나아가는 듯한 색의 계조로 그리고 융기되는 자잘한 점들의 촉각성으로 인해 더욱 고양된다.

초기에는 화면 전체를 계속해서 새로운 색 면으로 반복해 덮고 쌓아 올려나가다가 이후 화면 모서리에 아주 작은 간격을 남기고 그곳에 새로운 색 면을 더하기를 반복하고 있다. 그로 인해 색이 점차 변해가는 과정자체의 노출이 작업의 중요한 조형적 구성요소가 되었다. 여기서 중요한 것은 모서리에서 그림이 시작된다는 점이다. 무엇보다도 동양화는 화면 모서리에서 그림이 기원한다. 화면의 중심에서 바깥으로 빛처럼 퍼져나가고 소실점을 중심으로 하는 서구 그림과는 기원이 다르다. 예를 들어 인물산수화가 대표적인데 대부분 화면 우측 하단에 위치한 다리에서 시작해 그림 중앙으로 가는 통로를 만든다. 그리고 그 다리 위에 지팡이를 든 고사(高士), 선비가 하면 중앙으로 천천히 이동하는 듯한 동세를 통해 보는 이들을 끌고 간다. 그 모서리, ‘엣지’에 보는 이를, 작가를 위치시킨다. 하면 바깥의 현실세계와 화면 안의 이상적 세계 그 사이, 모서리에서 긴장을 견디며 사는 것이다. 아울러 그림을 보는 시선이 그 엣지로부터 시작되어 돌아다니게 하는 것이다. 변용국은 자신의 캔버스의 가장자리에 대해 “내부의 색 면이 마치 부유하거나 섬세하게 진동하고 있는 느낌을 이루기 위한 일종의 눈속임과도 같은 장치라고 하면서 동시에 색 면들이 겹겹이 쌓여가는 과정을 동시에 드러내 버리는 지대가 된다”고 말한다.

빛의 거울 / 바다_each 56x68.5cm_Acrylic Paint on Panel_2011

그의 작업은 우연이나 자의적인 요소를 최대한 배제하고 통제와 긴장을 전 과정에서 유지하려는 노력 아래 이루어지고 있다. 개개의 물감층 사이의 섬세한 간격을 의도적으로 드러내면서 화면 가장자리 모서리로부터 안으로 향해 점진적으로 변화해가는 작업 과정은 무척이나 계획되고 통제된 과정이지만, 최종적으로는 남게 되는, 마지막 색 면이 정해지는 것은 거의 우연에 가깝다. 검은 모서리에서 시작해 점차 안으로 밝아지는 화면을 구성하는데 정적이면서도 무척 동적인 색조의 차이를 통해 작가는 화면에 긴장감을 엄청난 부여하고 흡사 옵티컬한 착시적 요소도 부여하고 궁극적으로 물질로서의 색이 빛으로서의 색 면으로 변하는 기이한, 신비한 과정을 보여주고 있다. 그렇게 해서 남게 되는 흰 색 면은 다분히 초월적이고 종교적이며 신비한 아우라를 발산하고 있다. 작가의 자신의 의도에 대해 “물질로서의 색과 빛으로서의 색의 관계를 색채의 점진적 변화를 통한 시각적 경험”으로 풀어내려 한다고 말한다.

변용국의 화면은 그 모두를 끌어안고 긴장되어 있다. 날이 서있다. 그것은 마치 작가의 내면을 반영하는 듯 하다. 차갑고 어두우면서도 터질 것 같은 밝음이 공존하는 모순이다. 모든 것이 다 사라져버리거나 증발하기 직전의 마지막 순간의 고요, 다 지워져서 시계(視界)가 제로 상태인 화면이다. 그것은 회화가 끝나는 지점이고 다시 생성되는 지점이기도 하다. 흥미로운 것은 그 빈(비어 보이는) 공간에 작은 점들이 선회하고 일정한 패턴으로 우주의 별처럼 진동한다. 그것은 매우 섬세하고 규칙적이며 무한한 수로 바글거린다. 빈 듯한 화면이 실은 엄청난 생명체와 같은 점들로 가득하고 그것들은 표면에 살짝 융기 되어 개별적으로 사건을 만들어내고 있다. 그 작은 점들 하나하나가 보는 이의 시선에 자극을 준다. 눈을 찌른다. 백색으로 묻힌 화면내부가 가시를 품고 있는 형국이다. 제리 마이어가 지적하듯이 그의 그림은 미니멀한 형식을 취하여 형상의 매개체로서 평정과 고요함을 지향하는 한편 작가 자신이 자아를 비추어 드러내는 거울과도 같은 작업이다. 나는 그에 덧붙여 보는 이의 눈을 멀게 하는 화면을 통해 결국 자신의 내부를 관조하게 하고 보이지 않는 것들, 비시각적인 것들을 상상하게 해주고 그것을 깊이 있게 사유하게 해주는 화면이라고 써 본다.

빛의 거울 / 바다_122x137cm_Acrylic and Oil Paint on Canvas on Panel_2011

vol.20121011-변용국展