노상익 展

CANCER WORK PART III RESULTs

cancer work, part III results_각 44x62cm_inkjet print_2012

갤러리 아트사간

대구사진비엔날레 2012 특별전 1 사진의 과학

2012. 9. 10(월) ▶ 2012. 9. 18(화)

2012. 9. 20(목) ▶ 2012. 10. 28(일)

Opening : 2012. 9. 10(월) PM 6:00

서울시 종로구 삼청로 22 영정빌딩 3F | 02-720-4414

Mr. Jeon, 81yo male, C25 pancreas cancer_62x30cm_inkjet print_2012

전시서문

기호의 경연(競演)

박평종 (미학, 사진비평)

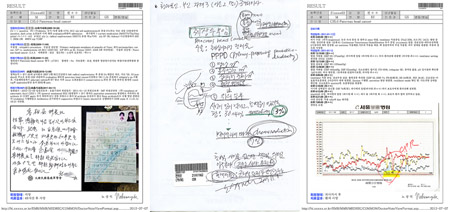

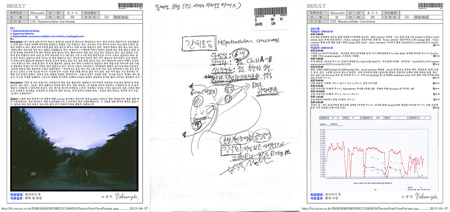

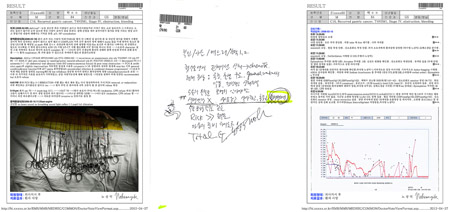

<암(Cancer)> 연작에서 노상익은 암 환자들의 진단에서부터 진료, 수술, 수술 이후에 이르기까지의 전체과정을 꼼꼼하게 기록한 자료들을 선별해서 보여주고 있다. 이 자료들은 크게 4개의 섹터로 이루어져 있다. 첫째, 암 전문의로서 환자의 질병에 대한 의학적 판단과 상태, 적합한 치료방법, 치료 결과 등을 요약 정리한 친필. 둘째, 진단이 내려진 시점부터 입원하여 치료받는 과정, 수술의 경과, 수술 이후의 결과를 기록한 병원 측 자료. 셋째, 수술의 마지막 단계에서 환자의 심장박동을 기록한 그래프. 넷째, 환자와 관련된 사진.

이 네 유형의 기호들은 각각 칼리그래피, 타이포그래피, 그래프, 사진이라는 고유의 명칭을 갖고 있다. 역사적으로 보자면 탄생한 순서도 다르고 각자의 특성과 장단점에 따라 활용방식도 다르다. 칼리그래피는 문자를 ‘그린’ 기호, 즉 문자를 이미지로 형상화한 기호다. 우리는 ‘코드’에 따라 글을 쓰지만 그 형태는 쓰는 사람, 다시 말해 ‘그리는’ 사람에 따라 차이가 있다. 그래서 이 ‘그린’ 글자는 뜻을 전달하면서 동시에 쓰는 사람의 개성을 담고 있다. 타이포그래피는 기계적으로 찍어낸 글자다. 문자이므로 당연히 ‘코드’에 따라 작성하지만 쓰는 사람의 개성은 개입하지 못한다. 엄밀히 말하자면 ‘쓰는’ 것이 아니라 ‘치는’ 행위, 기계적으로 완결된 문자를 지면에 ‘단지’ 내려놓는 행위이기 때문이다. 하지만 속도는 칼리그래피에 비해 훨씬 빠르며 질서정연하고 규격화가 가능하다. 그래프는 최소한의 형태만으로 뜻을 전달하는 기호다. 매우 많은 정보를 선 하나에 담아낼 수 있어 매우 압축적이며 경제적이다. 하지만 상세한 정보는 누락될 수밖에 없어 정교하지 않으며 콘텍스트를 모르면 뜻도 알 수 없다. 사진은 이 기호들 중 가장 나중에 탄생했다. 이 기호가 지닌 다양한 특징들 가운데 염두에 둘 점은 그것이 지닌 지시대상과의 연속성이다. 즉 다른 기호들이 환자의 질병과 상태에 대한 ‘추상적인’ 지식을 전달하는 반면, 사진은 바로 환자 본인과 직접 연결된 정보, 요컨대 매우 ‘구체적인’ 지식을 알려준다는 것이다.

작가가 끌어 모은 각각의 기호들은 분명 환자의 병에 대한 ‘지식’의 구축을 목표로 하고 있다. 그리고 그 ‘지식’들은 매우 전문적인 지식, 즉 의학적 지식에 속한다. 이 기호들이 가리키는 바를 소상히 이해하기는 어렵다. 특히 칼리그래피와 타이포그래피, 그래프가 지시하는 바는 전문적인 의학 지식이 없는 사람에게 그저 난해한 기호들의 집합일 뿐이다. 예컨대 ‘근위부 담관암’이라 적힌(혹은 그린) 칼리그래피가 도대체 무엇을 뜻하는지 의학사전을 참조하지 않으면 우리는 알 수 없다. 바로 곁에 좀 더 굵은 글씨로 쓰인 C24.0은 또 무어란 말인가. 아예 판독이 불가능한 칼리그래피도 있다. 2011년 6월 11일에 진료 받고 이튿날 사망한 69세 환자의 경우 ‘Myelo’로 시작하는 영문의 정확한 표기가 무엇인지 도무지 읽어내기 어려운 것이다. 판독은 어렵사리 가능하지만 뜻을 알기 어려운 경우도 다반사다. ‘담낭암 Gallbladder Cancer’라 적힌 칼리그래피를 보고 ‘gallbladder’가 비로소 ‘쓸개’를 뜻하는 단어인줄 아는 것이다. 수많은 환자의 상태를 일목요연하게 정리하여 머릿속에 각인해 놓기 위한 이 기호들은 의사의 사적(私的)기록에 가깝다. 따라서 이 기호들의 의미를 타인이 이해하느냐의 여부는 그리 중요하지 않다. 일종의 소견서에 가까운 기록이기 때문이다. 그래서 병명을 적고 차례로 환자의 상태, 치료과정, 결과를 간략히 기술해 놓은 상태다. 의사 본인에게는 환자를 가장 정확히 파악할 수 있는 간결한 자료이지만 타인에게는 그저 무슨 말인지 이해하기 어려운 흘림체의 글씨일 뿐이다.

Mr. Oh, 64yo male, C22 liver cancer_A4 each, 62x30cm_inkjet print_2012

타이포그래피는 어떤가. 우선 칼리그래피에 비해 양이 많고 그래서 상세하다. 환자가 언제 병원에 왔는지, 어떤 상태였는지, 어떤 진료와 어떤 수술을 받았는지, 결과는 어떻게 되었는지 꼼꼼하게 알려주고 있다. 암세포의 크기는 어느 정도인지, 투약을 몇 밀리그램 했는지, 시간대별로 환자의 상태가 어떻게 변해갔는지를 이 타이포그래피를 통해 마치 관찰하듯이 알 수 있는 것이다. 하지만 그토록 많은 활자들 속에도 암호처럼 뜻을 읽어내기 어려운 기호들이 섞여있다. “내원 3주전부터 epigastric discomfort있어 원자력병원 입원하였고, EGD상 reflux esophagitis 진단하에 omed, ulcerimin PPI 처방하여...”라든지, “과거력 : DM/HTN/Tb/Hepatitis(-/+/-/-)DM : HTN : 25ya”, “환자 sat 70-->mask bas 15L ---- SAT76” 등에 이르기까지 정확히 찍힌 이 타이포그래피들은 의미의 중함에도 불구하고 독해가 불가능하다. 물론 누구나 읽어낼 수 있는 기호들도 풍부하다. “타 병원 영안실로 보냄”, “혈압 저하됨”, “사망 선언함”과 같은 타이포그래피는 간결하고 명료한 의미를 전해준다. 아마도 암호문과 같아 보이는 위의 기호들도 전문의에게는 가장 압축적이고 명확한 의미를 품고 있는 기호일 것이다. 그리고 그것이 이른바 기호의 경제학이다. 하지만 소통의 길은 멀다.

다음은 그래프. 환자의 마지막 상태를 한눈에 보여주는 단순한 기호다. 주로 심장박동의 상태, 즉 생명의 척도를 가늠하는 기준을 선으로 환원시켜 간결하게 정리하고 있다. 이 선들은 심장박동수를 수로 환산하여 표시한 수직축의 각 지점을 연결한 것에 불과하다. 시간의 경과에 따라 각 점들의 위치가 달라지면서 선의 경도가 생겨나는 것이다. 이 선의 형태들은 때로 완만한 산의 구릉처럼 수평에 가까운 경우도 있고, 좌표 Y축의 바닥과 꼭대기를 극단으로 올라갔다가 떨어지며 첨탑처럼 날카로운 예각을 만들어내는 경우도 있다. 추측컨대 후자의 형태는 환자의 맥박이 매우 불안하여 상태가 위중함을 뜻할 것이다. 이 그래프들은 그 외의 다른 정보는 거의 주지 못한다. 칼리그래피와 타이포그래피가 품고 있는 상세한 정보를 여기에서는 전혀 읽어낼 수 없다. 그것이 그래프의 단점이지만 가장 핵심적인 정보, 말하자면 환자의 생명에 관한 정확한 지표를 제공한다는 장점을 갖고 있다. 이 단순한 형태를 보면서 의사가 사망선고를 내리기 때문이다. 그래프의 오른쪽 마지막 지점이 직각으로 꺾여 추락하는 지점과 타이포그래피의 ‘심폐소생술 중지’는 그렇게 겹친다. 그러나 그 이전과 그 이후에 대해 그래프는 아무 말도 하지 않는다.

Mr. Park, 79yo male, Incheon, South Korea, C23 gallbladder cancer_three A4_2012

여기까지는 병원 측 진료기록에 속한다. 그리고 이 자료들은 아주 ‘건조하게’ 사태의 추이를 알려주고 있다. 환자가 병원에 온 시점부터 병원을 나갈 때까지 병과 관련된 모든 정보를 담고 있으며 그 정보의 성격은 철저하게 중립적이다. 오직 치료가 목적이기 때문이다. 환자에 관한 지식(나이, 성별, 가족력 등)이나 질병에 관한 지식(암의 유형, 진행단계 등)은 모두 치명적인 질병으로부터 환자의 생명을 지켜내야 한다는 ‘당위’를 위해 구축된 것이다. 그 외의 어떤 다른 목적도 없는 지식인 셈이다. 그런 점에서 ‘순수한’ 기호다.

그런데 작가는 이 중립적인 기호들에 사진을 덧붙인다. 수술 과정을 보여주는 자료사진에서부터 투병생활을 찍은 사진 앨범, 퇴원 후의 모습에 이르기까지 환자와 관련된 사진을 다른 기호들과 함께 엮어놓은 것이다. 왜일까? 위에서 열거한 다양한 기호들만으로는 부족하기 때문일까? 물론 모든 기호는 추상적이어서 환자 개인에 관한 지식을 완성할 수 없다. 이를테면 ‘암 환자’라는 보편자를 표상할 수는 있어도 ‘2012년 4월 7일 오전 2시 20분에 간 거대낭종으로 사망한 71세 환자’, 즉 개별자를 표상할 수는 없다. 제 아무리 많은 기호를 동원한다 하더라도 그것은 불가능하다. 진료기록 카드에는 칼리그래피와 타이포그래피, 그래프, 사진 이외에도 다른 기호들이 있다. 이 또한 환자 개인을 식별하기 위한 수단이다. 예컨대 등록번호와 성명, 성별, 생년월일 등이 기재된 표와 그 위에 붙인 바코드가 그렇다. 이 기호들이 다른 환자들의 그것과 구분되는 것임에는 틀림없다. 그러나 언어와 숫자, 선의 조합으로 이루어진 이 식별 수단들은 환자 개인과 아무런 관련이 없다. 그것은 그 개인을 타인들과 구분하기 위해 만들어낸 편의적인 기호일 뿐이다.

한편 사진은 환자 개인과 ‘직접’ 관련된 특수한 기호다. 아마도 작가는 환자들을 진료하면서, 다른 한편으로 생과 사를 넘나드는 위태로운 수술을 진행하면서, 나아가 사망선고를 내리면서 그들에 대한 ‘집착’을 버리기 힘들었을 것이다. 물론 ‘집착’은 생명을 다루는 의사에게는 타기해야 할 태도다. 가능한 한 모든 감정을 배제하고 ‘기계적으로’ 질병에만 매달려야 할 터이기 때문이다. 그런데 개인의 목숨이 내 손에 달려있다면? 살고자 하는 본능과 살려야 하는 당위 사이에서 집착을 버린다는 것이 가능할 것인가? 명백히 죽을 수밖에 없는 사람 앞에서 태연자약하게 사망선고를 내린다는 것이 온당한 태도일까? 이런 괴로움을 달고 살지 않으려면 ‘기계적으로’ 환자를 대해야 할 것이다. 그렇지 않으면 내가 버텨내지 못한다. 그런데 작가는 ‘암 환자’라는 추상(보편자)이 아닌 ‘내 환자’라는 구체(개별자)와 당당히 대면한다. 수술 과정을 찍고 암세포로 뒤덮인 간을 찍고, 선혈이 낭자한 상태의 벌어진 복부를 찍고, 사망한 환자의 앨범을 찍는다. 병마를 이겨내고 퇴원한 환자의 일상도 찍는다. 이 모두는 결국 괴로운 기억을 들추어내는 행위다.

자신이 직접 수술했던 환자의 절취해 낸 장기를 사진으로 다시 본다는 것은 이미 고인이 된 그와 다시 대면하는 것과 진배없다. 그 사진이 주는 의미와 ‘환자 사망’이라는 기호가 주는 의미는 같지만 수용의 경험은 전혀 다른 차원에 속한다. 췌장두부암으로 사망한 82세 환자의 치료결과에 적힌 ‘48시간 후 사망’이라는 기호는 한 자연인의 죽음을 담담하게 선언하고 있는 잿빛 기호다. 하지만 손주들이 할아버지에게 보낸 편지를 찍은 사진은 기억 저편으로부터 망자(亡者)를 불러내는 생생한 기호다. 작가는 사진 작업을 하면서도 가급적 감정을 개입시키지 않고 환자와 관련된 이미지를 철저하게 중립적으로 제시하고자 노력한 것 같다. 마치 모든 정보를 두 문장으로 간결하게 정리한 마지막 타이포그래피를 작성할 때처럼 말이다. 예컨대 “C25췌장암 전씨, 81세/남, 서울 홍은동 거주 수술은 성공적이었으며 그의 통증, 황달, 전신쇠약은 해소되었다. 3기 췌장암 수술 후 항암/방사선 치료를 받으며 14개월을 생존하였고 2011년 1월 12일 사망하였다”와 같은 문구는 사실관계만을 건조하게 기술하고 있다. 어떤 감정도 개입시키지 않고 조금의 과장도 섞지 않은 순수한 기술(記述)이라 하겠다. ‘고통을 참아내면서 치료를 받았다’거나, ‘불행히도 사망하였다’가 아니라 단지 ‘치료를 받았으며’, ‘사망하였다’로 귀결되는 이 문장들이 오히려 작가의 괴로움을 함축하고 있다. 왜 괴로운가? ‘사망’이라는 추상적 기호를 통해 접하는 타인의 죽음이 아니라, 다시 말해 일반 암환자의 죽음이 아니라 ‘자신의 환자’의 죽음이기 때문이다. 즉 그의 가족을 알고, 그가 질병으로 얼마나 고통스러워했는지를 알고, 그가 살고자 했던 의지를 알고 있으므로.

작가가 진료기록 자료에 첨부한 사진들도 ‘당당히’ 이 자료에 포함될 수 있다. 그 중에는 실제 자료용으로 촬영한 사진도 있을 것이다. 그리고 무엇보다도 작가 스스로의 의도로 인해 이 사진들은 암환자 개인에 대한 담담한 증언에 머무르고자 한다. 자료(Document)의 형식을 빌린 작업이 현대미술의 중심으로 들어온 지 오래임을 염두에 두자면 노상익의 <암(Cancer)> 연작도 그런 맥락에 놓여있다고 할 수 있다. 그렇다면 이런 형식을 끌어들여 작가가 시도하고 있는 것은 무엇일까. 그들을 치료했던 의사로서의 괴로운 심경을 드러내지 않고 죽음과 맞섰던 이들의 여정을 망각으로부터 건져 올리기. 그것이 환자 개인과 ‘직접’ 연관된 사진을 빼놓을 수 없었던 이유 아닐까. 그들 중 대부분은 죽음을 이겨내지 못했다. 하지만 그들은 살고자 했다. 그리고 의사는 살리고자 했다. 바로 그 점이 그들을 기억해야 하는 이유다. 그리고 무엇보다도 작가 스스로가 잊어버릴 수 없다. 자신의 손에서 떠난 순간 이승도 떠났으므로. <암(Cancer)> 연작이 작가에게 지닌 사적(私的) 의미와 공적(公的) 의미가 겹치는 지점이 여기에 있다.

Mr. Tak, 80yo male, Goesan, Chungcheongnam-do, C16 Stomach cancer_three A4_2012

■ 노상익 Noh, Sang Ik

Solo exhibition | 2012 CANCER WORK : PART III RESULTs, Gallery ARTSAGAN, 서울 | 2009 In vivo, Yanbian International EXCO, 옌밴, 중국 | 2008 Presence of Trace, Artbit Gallery, 서울

Group exhibition | 2012 대구사진비엔날레, 대구 | Arles Photography Open Salon 2012, Galerie Huit, 아를, 프랑스 | 2011 Salatist, Gallery Aura, 서울 | New year, Gallery K, 서울 | 2010 Hereford Photography Festival, Hereford Museum&Art Gallery, 헤리퍼드, 영국 | Selected Korean Artist, Art&Criticism, 서울시립미술관, 서울 | 2009 Prescription, Gallery AG, 서울 | 2008 Meta-Text, Meta-Image, 광주시립미술관, 광주 | 2007 Gallery Lux, 서울 | No Title, Sejong Center, ANNEX Hall, 서울

vol.20120910-노상익展