김연숙 展

거문오름을 그리다

거문오름 가는 길_162.1×130.3cm_캔버스에 아크릴릭_2011

갤러리 이즈

2011. 10. 26 (수) ▶ 2011. 11. 1 (화)

Opening : 2011. 10. 26 (수) PM 6:00

서울시 종로구 관훈동 100-5 | T. 02-736-6669

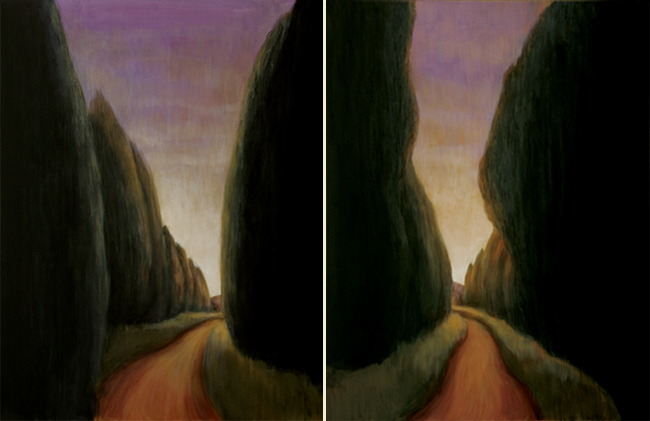

거문오름 가는 길_91.0×116.7cm_캔버스에 아크릴릭_2011 | 거문오름 가는 길_91.0×116.7cm_캔버스에 아크릴릭_2011

풍경은 멈추지 않는다

김종길 | 미술평론가

2005년 김연숙은 선흘리로 작업실로 옮겼다. 옮긴 이후, 그는 판에서 캔버스로 모판도 바꿨다. 작업실은 잉태의 모궁일 터인데, 선흘로의 이주는 판의 교체뿐 아니라 작업의 전체를 변화시킨 듯하다. 그만큼 새 작업실은 새로운 세계를 여는 정착지였고, 미지의 원양으로 출항하는 미학적 항구였다. 그리고 그가 길어 올린 미의 어종은 선흘의 풍광에 녹아있는 꽃이요, 나무 바람 구름 빛 길 숲이며, 우주였다. 그는 사약의 독한 뿌리를 둔 천남성을 그렸고, 산수국과 복수초를 새겼다. 한 밤 중에 불현 듯 솟아오른 별들의 황홀한 운무에 휩싸이다가 삼나무 숲을 떠도는 반딧불이에 기진했다. 곶자왈 숲과 그 숲의 휘황한 나무 그림자에 숨죽였다. 낮 빛이 꺼지고 밤빛이 오를 때 숲은 신령하게 살아 올라서 만물의 미립자까지 춤을 추었다. 그의 붓과 아크릴은 우주의 큰 숨이 들썩이는 숲의 푸른 생명을 거둬들일 수 없었다. 그는 풍경의 비늘 하나를 훔칠 따름이었다. 곶자왈 나무의 보랏빛 속살을 훔치거나 너른 샛길로 번지는 노오란 바람의 발바닥을 따를 뿐이었다. 바람의 머리가 꼬리를 흔들며 사라진 풍경의 끝에서 그가 발견한 것이 거문오름이었으리라.

거문오름 가는 길_72.7×60.6cm_캔버스에 아크릴릭_2010

선흘리 산 102-1번지의 거문오름(拒文岳)은 거믄오름(西巨文岳)이고, 검은오름이다. 큰 화산 옆에 붙어서 생긴 작은 화산을 오름이라 하고, 언덕이나 구릉, 산을 그리 부르기도 한다. ‘거문’은 검다는 뜻이니 ‘거믄’이든 ‘검은’이든 그 의미가 다르지 않다. 무엇이 검어서 거문 것일까. 숲이 무성하니 검게 보여 거문 것이고, 그 오름이 신성하여 신을 뜻하는 ‘검’을 붙여 거문 것이다. 그 유래가 다 옳을 것이다. 제주 곳곳에 360여 당집과 360여 오름이 있을진대 그 신의 거처가 오직 당집뿐이랴. 수천만 년의 세월과 그 세월의 이슬로 자란 숲이 신화지다. 그러니 김연숙의 <거문오름 가는 길>의 풍경은 숲이지만 여느 숲이 아니다. 여느 숲이라 할지라도 거문오름의 숲이 뿜어내는 비의의 풍경과는 비교도 할 수 없을 것이다. 이 숲은 숱한 전쟁과 폭염과 기갈 속에서도 신생대의 시간을 견뎠고, 생물지리의 분화를 거듭하며 종을 번식시킨 숲이다. <거문오름의 시간>을 보라. 그 시간은 비루한 현실의 문명이 아닌 신생대의 단층과 단층에 뿌리박은 숲과 숲을 가로 질러 달의 신화에 가 닿는 토템의 작은 생령들을 보여주지 않는가. 단층을 이루는 대지는 마치 신생대의 유공충류 성게류 연체동물을 연상시킨다. 대지에서 숲을 이루고 이룬 숲의 길을 건너 밝달에 이르는 이 작은 풍경은 신성하다. <거문오름의 시간Ⅰ>을 떠다니는 은하수와 별은 또 어떤가. 저 시간은 우리에게 지금 여기일 테지만, 저 별과 저 은하수는 수천수만의 시간을 날아와 꽂힌 빛 무리이리라. 헤아릴 수 없는 과거의 어제들에서 지금 여기의 거문오름 나무들에게 찾아 온 빛 무리. 별과 은하수의 목격자는 거문오름의 나무들이다!

거문오름 가는 길_162.1×130.3cm_캔버스에 아크릴릭_2011

<거문오름 가는 길> 연작은 삼나무 군락지로 이어지는 길이 숲의 끝에서 아스라이 오름 속으로 사라져 버리는 풍경이다. 그는 간혹 말바굽 모양의 오름 속을 들여다보기도 했다. 깊게 팬 화구에 솟은 작은 봉우리들과 분화구, 벵뒤굴과 만장굴 김녕굴 용천동굴 당처물동굴을 생성시킨 모체로서 어머지 오름의 풍경이 그의 작품에 고스란하다. 삼나무 숲 사이로 길게 이어지는 길의 주황빛과 화면을 전면화 한 거대한 주홍빛은 여전히 뜨겁게 생성의 대지로 살아있는 거문오름의 실체일 터이다. 사람들은 오래전에 그 숲에서 숯을 구웠고 총을 숨겼으며 진지를 파고 들어가 눕기도 했다. 그 숲에서는 전쟁도 평화였고 죽음도 부활이었다. 그가 누구든 거문오름의 큰 자궁은 생명의 씨알을 빼앗지 않았다. 언젠가 오름으로 들어가는 탐방로를 따라 수직동굴과 풍혈과 식나무와 붓순나무 군락을 보았고, 옛 숯가마터와 일본군의 동굴진지도 보았다. 사람이어서 참혹했다. 그러나 용암협곡이 이어진 곶자왈 숲에서는 사람이 아니었다. 김연숙의 거문오름을 천천히, 가만히 숨죽여 바라보면, 우리는 그 숲의 어디쯤에 가 닿는 것을 느낄 수 있을 것이다. 그의 작품들은 보이지 않으나 전체일 수밖에 없는 거문오름의 빛깔들을 발산한다. 나무들은 푸르게 검어서 신비함을 잃지 않으며 길은 너머로 이어져서 끊이지 않는다. 여명이 트고 노을이 부딪혀서 숲은 아침과 저녁을 동시에 품었다. 밤과 낮이 섞였고 봄과 가을이 살았다. 풍혈에서 불어 온 바람이 협곡을 따라 휘몰아 가고 굴과 굴로 이어지면서 풍경은 멈추지 않는다. 그 모든 것이 삼나무 숲에서 이울고 고였다.

거문오름의 시간_130.3×97.0cm_캔버스에 아크릴릭_2011

김연숙의 작품세계는 이미 오래전에 상실한 회화의 영성을 상기시킨다. 자연을 재현하고 재현한 것을 따져서 미학적 세계를 해석했던 근대이후의 현대적 관점이 아니라, 이름 없이 그리고 새겼던 무명화가들 혹은 천재라 불렸던 화가들의 회화적 영성 말이다. 불교든 기독교든 종교적 이콘화에 들러붙어 있던 영성이 떨어져 나와 자율적인 회화로서 자연을 불러 들였던 시대는 중세와 근대 사이의 짧은 시기였다. 서구에선 낭만주의와 사실주의를 떠 올릴 수 있고, 한국에서는 우봉 조희룡 이후의 이색화풍을 말할 수 있겠다. 회화의 영성은 회화에 대한 지극한 신뢰에서 비롯된다. 그 영성은 종교성도 샤머니즘도 아니다. 그것은 오로지 회화에서 비롯되는 회화성이다. 나는 그 회화성을 김연숙의 ‘거문오름’이라는 제주회화에서 엿본다. 세계자연유산이니, 세계 7대 경관이니 하는 경쟁적 자연관으로는 도저히 해결할 수도 도달할 수도 없는 미의식이 그것인데, 우리는 지금 제주의 위기를 함께하고 있다. 자연은 자연일 때 아름답다. 거문오름이기에 그가 도달하고 있는 회화성처럼 제주도는 제주로 완연할 때 가장 아름다울 것이다. 김연숙의 회화가 파괴되는 제주의 자연에서 치유의 영성이 되기를 바란다.

거문오름의 시간_162.1×130.3cm_캔버스에 아크릴릭_2010

■ 김연숙 (金蓮淑 | Kim, Yon-suk)

1996 제주대학교 교육대학원 미술교육전공 | 1985 이화여자대학교 미술대학 서양화과 졸업

개인전 | 2011 | 갤러리 이즈 (서울) | 2010 | 제주특별자치도문예회관전시실 (제주) | 2009 | 드림갤러리 초대전 (서울) | 제주특별자치도문예회관전시실 (제주) | 2008 | 문화공간제주아트 (제주) | 2006 | 남이섬 안데르센홀 (춘천) | 2005 | 제주도문예회관전시실 (제주) | 2001 | 세종갤러리 (제주) | 한서갤러리 (서울) | 1999 | 살롱갤러리 DORAL 초대전 (삿뽀로) | 서경갤러리 (서울) | 갤러리 제주아트 (제주) | 1993 | 갤러리 도올 (서울) | 세종갤러리 (제주) | 국내외 초대전 및 단체전 다수출품

수상 | 한국현대판화공모전 (우수상) | 제주도미술대전 (대상 및 특선) | 중화민국국제판화비엔날레 (입선) | 무등미술대전 (특선) | 대한민국미술대전 (입선)

작품소장 | 제주도립미술관 | 제주현대미술관 | 서귀포기당미술관 | 제주도문예회관 | 국립현대미술관미술은행

Homepage | www.kysart.com

vol.20111026-김연숙 展