2010 Flexible - 가늘고 푸른 선 (The thin blue line)

김복수, 박계훈, 신현경, 이규식, 이미숙, 이복행, 임은수, 황신실

충북도지사관사 1관

2010. 11. 1(월) ▶ 2010. 11. 15(월)

Open 2010. 11.2(화) 5시

청주시 상당구 수동 36-3

통신의 발달은 생활과 지적 수준을 높여주고 소통의 자유를 누리게 되었다. 그러나 사람들 의식에 많은 변화를 가져왔다. 자아와 정보 사이에서 빠르게 증식하는 욕망이 자신의 본성과 삶에 대한 근원적 성찰보다, 타자에 의해 존재를 확인하는 정체성에 혼란을 야기시킨다. 실제와 허상 사이에서 방황하고 현란한 감각과 소비에 유혹 당하는 부작용을 낳기도 하였다.

이에, 다변화하는 세상의 속도와 물질적 욕망에 反하여 작품은 성찰로부터 비롯됨을 인식하고, 자신의 의식을 깨우려는 작가들이 있다. 이들은 삶과 작업을 일치시키려 부단히 노력한다. 이러한 반향은 인문학적 해석과 맞물려 다양한 현대미술의 부류 중의 하나로 구분되어진다.

작업의 특징은 시간의 결과가 화면으로 나타나고, 느리게 호흡하며 섬세한 감각으로 주제를 표현한다. 주로 가볍고 차분한 색조와, 선이나 점으로 표현되어 다분히 사색적이며 명상적인 이미지를 준다.

이러한 점을 기조로 꾸준히 자신의 철학과 예술적 기량을 넓히고 있는 작가 8인으로 구성된 2010‘Flexible-가늘고 푸른 선(The thin blue line)展이 의미하는 것은 느림의 미학과 관조이다. 가늘고 푸른 선(The thin blue line)이 주는 언어적 의미는 번잡스러움에서 벗어나 맑고 고요한 상태로의 지향을 말한다. 주로 다루기 쉬운 물질을 선택하여 절제된 색과, 이미지가 배제된 작업으로 가벼워진 의식의 단면을 보여주고자 한다.

이번 전시를 통하여, 현대인들이 잊기 쉬운 존재에 대한 성찰을 미술이라는 방법으로의 제시하여, 보는 이들에게 마음에 잔잔한 울림을 주는 색다른 기회가 될 것으로 기대된다.

김복수_낙관주의적 배치_45x65cmx4piece 중 부분_Color pencil dn paper

나의 그림에서 지향하고자 하는 공간은 어쩌면 문지방(threshold)과 같은 경계의 공간이다. 이는 내부와 외부를 여닫으며 넘나드는 모호한 공간들이며, 대상과 대상 밖을 둘러싸고 분위기들, 인식된 이미지와 몸적 이미지가 등이 동시에 발현되거나 또는 서로를 결핍시키고 보충시키고 있으며, 단지 의도에 봉사하는 잉여물들이라고 이해하는 할 수 있을 것이다. 이처럼 나의 작업은 ‘유기적으로 연결시키기’, ‘흐트러트리기’, ‘더와 덜 그리기’ 등 명확한 의미전달을 방해하는 요소들이 의도적으로 장치되어, 중요한 이야기가 들어가기 전의 ‘유보된 전달’, ‘지연된 회화’, ‘중간적 경계선’, ‘우연함’ 등 비의도로 전복된다. 이러한 모호한 기호와 취향은 ‘드로잉’이라는 유연한 도구로 표출되어 ‘흔적에 대한 흔적 행위들’로, 존재가 남긴 자취가 아닌 ‘존재 자체가 이미 흔적의 결과물’이라는 재현방식에서 출발하고 있음을 보여준다. 화면은 무엇을 ‘그린다’에서 것에서 무엇이 ‘될 것인가’로 이행되는데, 이는 언뜻 아무런 공간도 갖지 못하는 이방인의 공간과 닮아 있다고 할 수 있다.

박계훈_물질화된 양심_163×120cm_한지, 오리기, 오일스틱_2010_전시장면

오늘날 객관적 진실보다는 주관적인 쾌락이 압도적인 지지를 받는 시대에 살고 있다. 역사를 정확히 이해하고 진실을 밝히는 작업보다는 재미를 추구하는 대중문화가 만들어내는 허상적인 이미지들이 더욱 각광 받는다. 존재의 깊은 곳을 들여다보는 예술적 고투는 외면당하고 있다. 상상적인 것, 가상적인 것, 환타지가 지배하는 세상에서 진실을 밝히는 작업보다 말초적인 재미를 주고 허망한 환상을 심어 주는 작업이 거대한 산업으로 군림하고 있는 것이다. 대중들은 따분한 진실보다 달콤한 거짓을 더 좋아 한다. 현실을 객관적으로 인식하고 그 인식을 바탕으로 현실을 바꾸어 나가기보다는 허망한 환타지의 세계에 몰입함으로써 현실로부터 도피하고 싶어 한다. 나의 작업은 이런 현실과 싸우면서 본래적인 진실의 인식을 기초로 한 작가의 책임과 양심을 되돌아보려고 한다.

나는 진정한 나로 살고 있는가? 비 본래적(非本來的)삶으로 생을 낭비하고 있는 것은 아닌가? 일상적 삶에 갇혀 자기반성과 사유가 멈춰버린 사람의 도덕적 죄의식은 없는가? 나는 나의 삶이 안락한 생활 속에서 좀먹도록 방치하지 않고, 항상 깨어있는 불안하지만 본래적 진실을 추구하는 ‘불안한 양심’을 갖고 살고 싶다

신현경_위태로운_57x76cm_종이에 색연필

큰 소리로 웃고, 큰 소리로 장담하고, 보폭 넓게 걸어도, 돌아선 어깨위에서 허허로움을 본다.

모두를 향해 힘주어 말하고, 상대의 허물을 지적하고, 주먹을 쥐지만, 자신을 제대로 쳐다보려는 용기조차 가지고 있지 못하다. 내재된 허기는 사랑한다 말해놓고, 초조하게 답을 바라다, 돌아앉아 아물지 않는 제 상처를 다시 만지게 한다.

내가 너를 기뻐함이 아니요, 네 안에서 발견한 나의 즐거움으로 손뼉 치는 것이며, 내가 너를 측은히 여김이 아니요, 너에게서 보아버린 내 슬픔으로 눈물 흘리니, 네 속에 있는 아픈 나를 보고 있었음이다.

우리는 스스로 내 아픔을 보상받으려 그렇게 사랑한다. 평생은 내 상처의 치우과정, 나만큼의 너를 보고, 나만큼의 세상을 본다. 그래서 예수님은 십자가에 죽으셔야 했다. 나를 쓰다듬은 손으로 너의 손을 잡고 싶다.

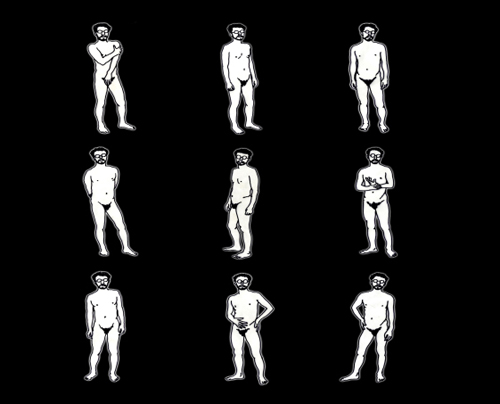

이규식_Untitled_ Animation, Sound, Projector 설치작품 중 일부

살다보면 ‘나는 누구인가’ 하는 질문에 시달린다. 제아무리 넉넉한 시간이 주어진다 해도 도통 알아낼 길이 없으니 헷갈림만 더 하다.

나는 ‘누구’ 인가, 혹은 ‘왜’ 인가, 그도 아니면 ‘어떻게’ 만이라도.

조금이라도 나에게 유리하겠다 싶은 쪽으로만 이끌리다보니 이미 알고 있던 것조차 분간할 수 없게 된 건 아닌지. 그저 우문이라 둘러칠 수만 있다면 이래저래 속편할 터인데 사람 된 속사정이 그리 간단치가 않다. 때때로 자장면과 짬뽕을 고르는 것만큼이나 쉬운 일임을 알아채기라도 하는 날에는 왜 이렇게 못나게 사는지 싶다.

느닷없는 먹 거리 생각에 정신만 사나워진다.

이미숙_자연으로부터-관계3_45x45cm_한지 위에 드라이포인트_2009

내가 의식하던 의식하지 않던 간에 오랫동안 삶의 모습을 자연에 투영하는 작업에 관심을 가져왔다. 식물의 일부를 선으로 구현하면서 이를 통해 자연을 표현하는 것은 어쩌면 희망의 다른 표현이고 복잡한 심상을 비우는 과정이다.

정창섭 선생님에 의하면 한지는 아흔 아홉 번의 까다롭고 복잡한 공정을 거쳐 마지막에 주인의 손에서 완성된다는 의미에서 백지(百紙)로 불릴 만큼 오랜 시간의 인내를 요하는 한국고유의 수공예품이다. 그래서인지 한지는 다른 표면과는 달리 손대지 않아도 이미 깊은 울림을 내포하고 있다. 이 작업에서는 자연의 생명력이 한지의 고유한 울림으로 전해질 수 있도록 물체를 제외한 비워진 공간에 파랗고 가느다라며 번질 듯한 선긋기를 하였다.

이복행_meditation-MIRROR 설치 중 일부_ φ10cm_2009

매일 아침 샤워기 앞에 있는 비누를 사용하면서 비누의 몸체가 얇아지는 걸 보게 되는데, 그럴 때마다 거울 속 나를 포함한 일상의 사물들이 속도의 차이가 있을 뿐 모두 커다란 시공간 속에서 圓을 그리며 흐르듯 변해가는 순간의 단편들이라는 사실을 문득 깨닫는다.

일상에서 목격되는 개별사물들에 시간을 개입시키는 순간 눈앞의 대상은 이미 고정된 현재에 머물지 못한다. 육안으로는 느낄 수 없는 미세한 변화의 차이를 약간의 전략적 연출을 동원하여 상상적 확장이 가능하도록 까다로운 지점을 탐색하며 던지는 반복된 질문은 "나는 혹은 너는 누구인가" 이다. 거기서 내 시선을 잡아당기는 불특정대상으로서의 사람이나 일상의 사물들이 나와 어떤 인연의 상관성을 지니고 있는지 물을 때마다 결국은 존재에 대한 연민의 감정이 내면에 불을 지피는 발화점이 된다.

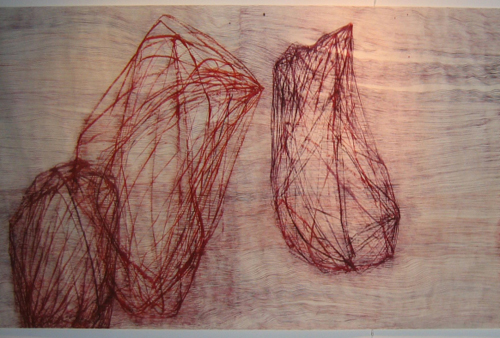

임은수_바람의 풍경_120x300cm 부분_한지위에선

대상의 물성을 벗겨내어 본성만 존재한다면 무엇으로부터 어떤 영향을 받을까. 나는 그것을 파동이라고 생각했다. 바람으로 일렁이는 공기 파동, 온갖 소리로 출렁이다가 대상에 닿아 흔들리는 진동, 빛의 찬란한 파장에 반응하는 사물들, 공간은 다양한 이유로 출렁이며 대상은 이에 대답하듯 움직이며 반응한다. 마치, 물속의 수초가 물결에 흔들리는 것처럼 공간 안에서 서로 영향을 주고받아 일으키는 변화를 형상화하였다. 이는 연한 속살을 드러내 놓고 세상의 작은 미동에도 진동하여 반응하는 나의 끝없는 흔들림이기도 하다.

황신실_담담淡淡_69x101cm_장지위에 샤프펜슬

가는 선으로 이루어진 흐릿한 풍경은 뭉게뭉게 덩어리를 이룬다. 얼핏 보면 힘없고 나른하기 그지없는, 눈길 끌 일 없어 보이는 형상이나 가만히 들여다보면 섬세하고 예민한 덩어리들임을 알 수 있다. 이는 장지 위에 샤프펜슬의 조심스러운 긋기에 의함인데 어떤 행위로 나타나는 이미지를 통해 전해지는 그 이전의 시간에 주목한다. 그것은 하찮게 여기거나 주의하지 않으면 무시되기 쉬운 일상이거나 주변에 대한 관심이다.

vol.20101101-2010 Flexible展