이윤정 展

끈

옷에 몸을 맞추다_(각)30x30x140cmx6개_한지에 수묵채색,아크릴 박스_2009

노암 갤러리

2009. 11. 11(수) ▶ 2009. 11. 17(화)

서울시 종로구 인사동 133 | 02-720-2235

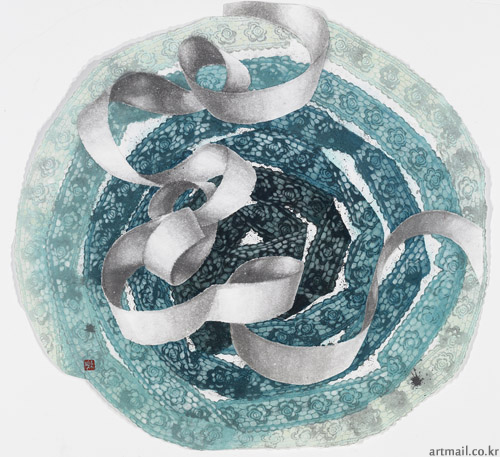

위로_지름 82cm_한지에 수묵채색_2009

이윤정-관계를 보여주는 선 풍경

박영택(경기대교수, 미술평론)

무수한 끈들이 겹쳐있거나 꼬여있다. 모노타입으로 찍힌 끈과 그려진 끈들이 어지러히 교차하고 중심에서 부터 시작해 밖을 향해 선회하고 나아가는 형국 또한 보여준다. 작가는 끈이란 소재를 통해 무엇인가 복잡하게 얽히고 가늠하기 어려운 난맥상을 연출해보인다. 그것은 인간 삶에서 연유하는 불가피한 관계로 인한 것이자 머릿 속이나 내면의 풍경을 은유하는 듯 보인다. 흔히 실타래에 비유하는 마음의 산란한 상황성 내지 꼬이고 꼬인 사람과의 관계를 이야기할때 떠올릴 수 있는 그런 이미지다. 명료하고 단일한 그 무엇으로 지칭하거나 정리할 수 없는 상념과 단상, 정신과 마음들이 어지러이 부유한다. 수많은 사람들과의 만남과 그로 인해 야기되는 여러 관계들이 남긴 자취와 상처, 기억들이 걷잡을 수 없이 몰려다닌다. 그것은 매순간 반복적으로 동일하게 또는 다양한 모습으로 출몰한다. 작가는 그렇게 삶에서 비롯된 여러 기억과 상처들을 이미지화했다. 상당히 직접적인 메시지가 읽혀지는 이러한 표현방식은 선들만으로 이루어진 조형공간을 통해 발화된다. 화면에 유기적인 선들이 교차하면서 환영적인 공간감을 야기한다. 평면성과 눈속임이 동시에 일어난다. 따라서 화면은 2차원과 3차원 사이에서 머뭇거리는 듯 하다. 생각해보면 그 선은 동시에 면들이고 일정한 면적을 차지하고 있는 화면이기도 하다. 중심도 주변도 가늠하기 어려우며 투명과 불투명, 먹과 채색, 이미지와 실제 물질이 공존하는 그런 화면이다. 화면 역시 무수한, 기이한 관계들의 혼합물이다.

개별적인 사연을 지닌 기억들 그리고 한 사람 한사람 특정 존재에 대한 정보를 간직한 다양한 모양과 색채, 질감을 지닌 여러 선들이 밑에 자리한 선들을 덮고 지우고 다시 덧씌운다. 그러나 밑에 가려진 여러 선들은 온전히 망각되지 않고 계속 잔존해서 그 자리에 있다. 그것은 여전히 의식세계 혹은 무의식의 지층에 깔려있다. 사라지지 않는다. 지워지지 않는다. 동시에 개인은 무수한 타자들의 관계 속에서 직조된 존재다. '나'는 없다. 있다면 무수한 타자로 구성된 '나'일 뿐이다. 나는 나임과 동시에 사실은 수많은 타자들이다. 사람들은 저마다 관계망 속에서 살아간다. 국가와 사회, 가정과 직장 그리고 특정한 집단 속에서, 구성원들과의 관계 속에서 나는 규정된다. 그러한 관계로부터 자유로울 수 없다. 그러나 누구나 그 틀과 제도, 관계로부터 자유로워지고 싶기도 하다. 관계에 얽혀있고 그 관계를 유지하기 위해 애를 쓰는 동시에 그로부터 벗어나기를 갈망하는 모순적인, 양가적 감정이 삶을 지배한다. 생각해보면 동양의 전통적인 산수화는 그런 모순적인 감정 상태를 재현해왔다. 산 속에 은거하는 선비는 다리를 건너왔다. 그는 모든 관계로 촘촘한 속세, 현실계를 단호하게 피해 은닉하지만 세상이 불러주기를 고대하며 책을 읽거나 다리를 건너오는 그 누군가를 기다린다. 그러나 격수를 두고 하단에 빈집만이 위치해있거나 인적을 죄다 지운 그림들은 이제 그 현실계에 대한 미련이나 인간관계로 얽힌 세속을 단호히, 아쌀하게 지워버린다는 제스처로 흥건한 그림이다. 유교적이고 도가적인 세계관이 동전의 양면처럼 자리한 그런 그림들이 우리가 보고 있는 전통(인물)산수화들이다.

메두사_80x58.5cm_한지에 수묵채색_2009

작가가 연출하는 끈의 풍경은 그리기와 찍기(판화), 오브제의 쌓아올림, 아크릴박스와 연결된 설치 등으로 다양한 편이다. 중심적인 것은 한지라는 재료, 물질이다. 작가에게 한지는 그림이 그려지는 맑은 고딕 면이자 동시에 그 한지 자체가 오브제화 되어 화면 위에 콜라쥬되고 일정한 단위의 한지 자체가 개별적인 화면을 만들어 나간다. 이것들이 모이고 쌓여가면서 또 다른 화면을 풍성하게 보여주는 편이다. 아울러 꽃문양을 지닌 레이스에 물감을 묻혀 찍어내고 이를 다시 가필, 보정해서 판화와 그리기가 혼재한 상태로 응고시키고 그 위에 다시 끈을 그린 그림이 얹혀있기도 하다. 인쇄된 것과 그려진 것들 간의 충돌과 혼재, 레디메이드의 차용과 손의 흔적이 상호보조적인 관계를 유지하는 그런 그림이다. 그 둘의 관계가 만들어내는 풍경 역시 불가피한 소산이다. 모든 것은 알 수 없는, 계획되지 않는 어떤 관계들로 인해 만들어진다. 그것은 결코 예단하거나 추정하기 어렵다. 인간의 삶은 다만 그 관계가 남긴 흔적을 따라간다. 필연과 우연이 아찔하게 교차한다.

이윤정의 그림은 어떤 끈/길들을 보여준다. 그 길은, 끈은 시간이자 여정이고 개별 삶의 초상이고 기억이자 상흔 같은 것들이다. 평면의 선, 끈은 병렬로 배열되거나 무작위로 중첩되거나 원형으로, 꽈배기 형상으로 전개된다. 직선적인 종이의 모양은 일정한 길이를 지니고 있고 그것이 구부러지고 굴절되어 있다. 의도적으로 구겨놓은 생김새다. 납작한 화면에 일루젼을 주면서 그 종이들은 마구 굴곡진 상황을 가시화한다. 또한 투명한 아크릴 박스 안에 끼워지고 부착된 선들은 일정한 틀, 규범과 제도 안에 갇히고 제한된 상태에 대한 은유인 셈이다. 주어진 형식, 관계의 틀에 몸을 맞춰 사는 사람들 말이다. 선들은 허공에 드로잉을 하듯, 마치 수족관에 갇힌 장어 떼들처럼 어지러이 부유한다. 순간 그 선들이 자족적으로 허공에 떠있다는 느낌도 받는다. 일정한 형식, 관계망 안에 사로잡힌 개별 존재들이 문득 그로부터 풀려나와, 그 관계를 무시해버리고 홀로 나앉아 있다는 상상을 해주는 것이다. 그렇게 아크릴박스 안에 담긴 선, 표면에 부착된 선들이 그것 자체로 살아나는 생명체처럼 자립한다. 선/면이 제한된 화면에 종속되어 있는 게 아니라 그 선 하나하나가 그대로 개별성과 단독성을 지니면서 항거하듯 일어선다. 현실을 사는 우리들 모두는 특정 관계의 틀 안에 들어가서 사는 수 밖에 없다. 대부분은 그 틀 안에 안주하고 안락하게 보내며 틀 밖을 상상하지 않는다. 어떤 이는 벽에 붙어 틀 안과 틀 밖의 경계에서 쓰라리게 버티고자 한다. 이른바 '에지'에 선 자들이다. 이윤정의 그림은 어지러운 선들의 교차와 난맥상을 소박하게 보여준다는 인상인데 그 안에서 필자는 '에지에 선 자'들의 어떤 작은 외침 같은 것을 듣는다. 그 외침이 이 작업이 은연중 드리우고 있는 매우 중요한 지점이라는 생각이다.

꽃과같이_102x105x20cm_한지에 수묵채색, 아크릴 박스_2009

끈_55x68x10cm_한지에 수묵채색, 아크릴 박스_2009

vol.20091104-이윤정 展