임무상 금강산 展

外金剛全圖(외금강전도)_110x168cm_천, 먹, 혼합채색_2008

- 제1전시 : 조선일보미술관

2008. 12. 3(수) ▶ 2008. 12. 8(월)

서울 중구 태평로 1가 61 | T.02-724-6328

- 제2전시 : 밀알미술관

2008. 12. 12(금) ▶ 2009. 1. 4(일)

서울 강남구 일원동 713번지 | T. 02-3412-0061~2

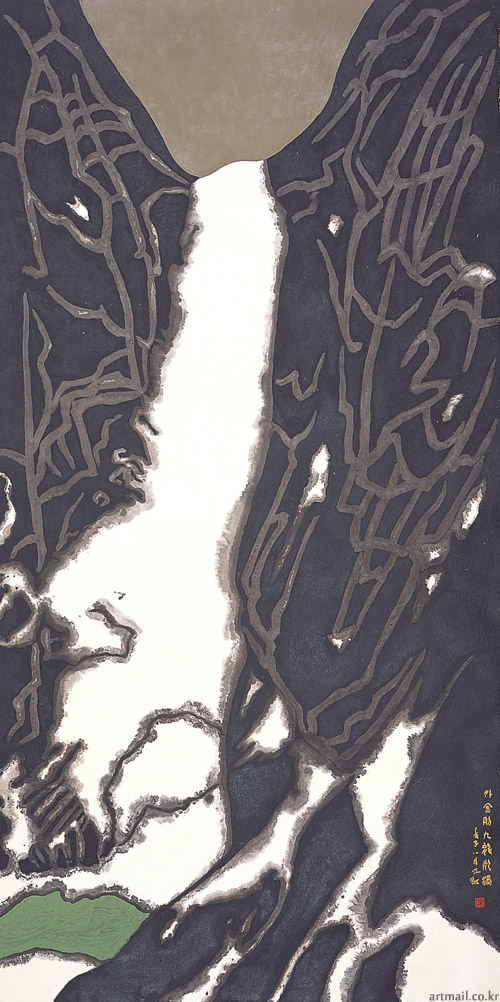

外金剛九龍氷瀑(외금강구룡빙폭)Ⅰ_247x123cm_한지, 먹, 혼합채색_2008

林茂相의 ‘金剛山水圖’의 世界

- 金剛山 가는 길 -

금번에 삼강 선생의 금강산 회화 전시회는 여러 면에서 깊은 의의를 지니는 예술적 잔치이다. 우선, 반세기 넘게 분단된 조국에서 가장 빼어나게 아름다운 명산을 예술적 해석을 통해 감상할 수 있다는 점이 그 첫 번째 의의일 것이다. 다음으로, 우리는 이 전시회를 통해 여태껏 <초가(草家)의 화가>로 그리고 <곡선 공동체(隣)의 작가>로 더 잘 알려진 선생의 그림 세계에서는 다소 새로운 영역이라 할 수 있는 산수화(山水畵)의 진경(眞景)들을 감상할 수 있다는 점이다. 이어서 금강산에 대한 산수화적인 접근에 있어서 우리는 매우 다양하고도 새로운 시각을 선생의 회화들 속에서 발견할 수 있다. 이런 여러 의의를 갖는 이번 전시회를 통해서 우리는 선생이 지닌 잠재적인 역량이 한껏 발휘됨을 보게 된다. 이번 전시회는 그러므로 <초가(草家)의 상징성(象徵性)과 <곡선(曲線)의 윤리성(倫理性)>에 집착했던 선생의 화풍에 새로운 지평을 여는 계기가 되었음은 두 말할 나위가 없다. 그 새로운 지평이란, 곧 아름다운 자연을 보고 느끼는 우리의 정서들이 어떤 것이며, 또 그러한 정서들 속에 표상된 자연의 이미지들이 어떤 차원으로 초월할 수 있는지를 시험해보는 시도를 가리키는 것이다. 이러한 시도는 선생의 화풍에 <자연(自然)의 초월성(超越性)>이라는 새로운 가치의 지평을 여는 일이다.

삼강 선생의 이번 금강산 전시회에 출품된 작품들을 <구상성-비구상성>의 기준으로 분류해본다면, 우리는 전체 작품들을 <구상성>에서부터 <추상성>에 이르기까지 다음의 네 가지 범주로 묶을 수 있을 것이다 : 첫째로 <구상적인 범주>의 작품들, 둘째로 <반(半)구상적인 범주>의 작품들, 셋째로 <비(非)구상적인 범주>의 작품들, 마지막으로 <완전히 추상적인 범주>의 작품들. 이 네 가지 범주의 작품들은 가장 구상적인 작품에서 출발하여 점진적으로 다음 범주의 작품으로 전이(轉移 : transition)되고, 그리고 그러한 전이(轉移)를 거듭하여 종국에는 완전히 추상적인 작품으로 진화(進化 : évolution)해 간다. 이번에 전시되는 금강산의 산수화들은 이와 같이 네 단계에 걸친 전이를 통해 진화해 가는 과정을 적나라하게 표현하고 있다. 우리는 이런 종류의 전이와 진화를 전통적인 산수화의 영역에는 일찍이 본적이 없다. 그렇다면, 삼강 선생의 이러한 아방-가르드 (avant-garde : 前衛)적인 시도는 도대체 어떤 의의(意義)를 지닌단 말인가?

우선, <구상적인 범주>에 속하는 작품들은 우리가 보통 ‘산수화’라고 부르는 회화들이다. 여기서 우리는 예술적인 묘사가 지니는 정의(定義)의 문제에 부닥치게 된다. 예술적인 묘사란 대상의 모습을 모방하되, 결코 대상과 동일한 것이 되어서는 안 되기 때문이다. 작가는 자신의 산수화라는 예술작품 속에서 분명히 어떤 ‘예술성’을 표현해내거나 혹은 ‘만들어내지(창조해내지)’ 않으면 안 된다. 그러므로 예술가는 어떤 의미에서의 ‘창조자’이어야만 한다. 화가는 자연이란 대상을 자신의 주관적인 <해석(解釋 : interprétation)>을 통하여, 있는 그대로의 모습과는 다른, 즉 작가의 상상력 속에서 <재구성(再構成 : reconstitution)>된 모습(이미지 : image)>을 창조해내어야만 하는 것이다. ‘이미지 (image)’의 재구성을 위해서 우선 작가는 각각의 대상들이 갖는 고유한 특성 및 특징을 분석(分析 : analyse)해내어야 하고, 그런 다음, 분석된 특징들과 특성들을 가지고서 그 대상이 내면적으로 갖추고 있는 <본질적 형상(本質的 形相 : la forme eidétique)>을, 즉 그 대상의 <이데아 (idée)>를 <재구성>해내어야만 하는 것이다.

新萬物相圖(신만물상도)Ⅳ_69x137cm_한지, 먹, 혼합채색_2008

그러면 삼강선생의 <구상적인 범주>에 속하는 산수화들은 과연 어떤 수준의 <재구성>을 이룩하고 있는 것일까? 세밀화의 세세한 터치(touch) 같은 것들은 과감히 생략되었으며, 능선의 프로필(profile)은 굵은 묵필로 단순화되어있는데, 선생의 이러한 <단축(短縮 : raccourcissement)>이라는 <재구성>의 기법에 의해서, 보는 이의 정서는 벌써 어떤 격정적인 흥분에 휩싸이게 된다. 왜냐하면 그림을 보는 우리의 정서는 그러한 단축기법을 통한 풍경의 ‘압축’에 의하여 어떤 종류의 충격을 받게 되기 때문이다.

한편 묵필의 힘차고도 날렵한 행보는 금강의 산들만이 ‘본질’적으로 지니는 고유한 ‘기상(氣相)’을 화폭 위에 명약관화하게 <재구성>해 놓고 있다. 화폭 위로 꿈틀거리며 비상(飛翔)하는, 금강의 이 본질적인 기상을 보면서, 우리는 금강산을 그저 바라만 보는 것을 넘어서서, 금강산이라는 대상과 합일(合一)하여 함께 춤추는 경지(境地)로 진입하게 된다. 이제 그림 속의 금강산은 우리가 바라보아야 할 대상이 아니라, 우리의 정신 속에 침투되어 들어 온 살아있는 생명체로 변한 것이다. 산수화와의 이와 같이 전혀 새로운 만남은, 바로 선생의 묵필이 갖는 역동적인 운용(運用)에 의해서 가능했던 것이다. 선생의 묵필이 지니는 이 <역동성(力動性 : dynamicité)>이야말로 삼강선생의 화풍에 가장 창조적인 기초를 제공하고 있는 원천이다. 왜냐하면 이 역동성은 대상에 대한 해석을 끊임없이 바꾸어 놓기 때문이다.

또한 담묵(淡墨)과 농묵(濃墨) 사이의, 때로는 과감한, 때로는 점진적인 대비(對比 : contraste)를 통해, 선생은 금강의 산들에, 때로는 급격하고, 때로는 완만한 굴곡의 <입체감(volume)>을 만들어내고 있다. 다시 말해서, 선생은 대비의 비율을 교묘히 조정함으로써, 이 <입체감>을, 때로는 기하학적인 형태로, 때로는 만곡(彎曲)형으로 연출해 내는 것이 아닌가? 그 결과 화폭을 바라보고 있는 우리의 시야는 온통 금강의 산들이 지니는 수많은 계곡과 골짜기 속으로 빨려 들어가게 된다. 그리고 다시 이러한 비율의 변화를 치밀하게 배열함으로써, 마침내 선생은 금강의 각각의 산들에게 개성(個性)에 맞는 형태의 옷들을 입혀주고 있다. 산들의 이와 같은 개성적인 옷들은, 우리들로 하여금 금강의 산들을 다른 산들로부터 명확히 구분할 수 있게 해주는 지표(指標)들이기도 하다.

이렇게 <단축> 내지는 <압축>과 <역동성> 그리고 <대비에 의한 입체화>라는 해석의 기법들을 통해서, 선생은 금강의 여러 산들 안에 숨겨진 본원적인 모습(이미지)들을 화폭 위에 재구성해내는 창조적인 작업을 실현하였던 것이다. 선생의 금강산수화들은 더 이상 일상적인 금강산의 모습을 표현하고 있지 않다. 오히려 그것들은 선생의 개성적이고도 창조적인 안목에 의한 반추(反芻)를 통해, 현실에는 존재하지 않는, 새롭게 창조된 금강의 산들이지만, 이렇게 재창조된 산들이야말로 오히려 금강산의 본질에 더욱 가까운 형상(形相 : eidos)을 암시하고 있는 것이다. 그래서 우리는 이렇게 재창조된 선생의 금강산 산수화들에 운용된 재구성의 독창적인 기법을 <금강산수도법(金剛山水圖法)>이라 칭하려고 한다.

金剛別曲(금강별곡)Ⅰ_47x58cm_한지, 먹, 혼합채색_2008

다음으로, <반(半)구상적인 범주>의 그림들은 우리가 앞에서 언급한 삼강산수화 특유의 진화가 이루어지는 그 두 번째 단계에 속하는 작품들이다. 앞의 <구상적인> 차원에서 추구되었던 금강산의 본질적인 형상은 그럼에도 불구하고 아직은 그 완전하고도 순수한 형태에 도달하지 못하고 있다. 왜냐하면 금강의 산들은 작가가 입힌 독창적인 묘사와 해석의 옷들을 여전히 입고 있기 때문이다. 비록 작가가 만들어낸 이 새로운 옷들이 일상적인 금강산의 모습에서 벗어난 독창적인 금강의 이미지를 표상(表象)한다 하더라도, 금강의 산들을 바라보고 대하는 작가의 태도는 여전히 <자연적인 태도 (attitude naturelle)>의 수준에 머물러 있기 때문이다. 다시 말해서, 작가의 전망이 <일상적 태도>에서는 벗어났지만, <자연적 태도>로부터는 아직 벗어나지 못했다는 것이다. <반(半)구상적인> 진화의 단계에서 작가가 시도해야하는 작업은 바로 이 <자연적 태도>를 벗어나는 일이다. 그렇게 함으로써만 작가는 금강산의 본질에 한 발짝 더 가까이 갈 수가 있는 것이다.

그러면, 모든 사람들이 자연스럽게 취할 수밖에 없는 이 <자연적 태도>를 어떻게 벗어나야 할까? 여기서 작가는 <자연적 태도>를 완전히 폐기하는 대신에, 이렇게 자연스럽게 갖게 되는 태도와 입장을 잠정적으로 <유보(留保 : mise en suspension)>시키는 방법을 택하고 있다. 그런데 이 방법은 바로 <판단중지(判斷中止 : épochè)>라는 현상학의 인식론적 방법이 아니고 무엇이란 말인가? 그 구체적인 실행에 있어서, 선생은 <구상적인> 단계에서 힘들게 입혔던 금강의 옷들을 다시 하나씩 둘씩 벗겨내고 있는 게 아닌가? 그 결과는 <구상적인> 단계에서 행했던 추상(抽象 : abstraction)과는 또 다른 방향의 추상이며, 그것은 바로 <구상적인> 그림들을 다시 새롭게 추상하는 작업인 것이다. 그렇게 함으로써, 즉 자신의 주관적이고도 독창적인 해석과 묘사의 옷들을 스스로 벗겨냄으로써, 선생은 <자연적 태도>라는 함정으로부터 자신을 구출하고 있다. 이와 같은 <판단중지>를 통해 비로소 작가는 금강의 본질을 바라볼 수 있는 최소한의 기반을 마련하게 된다. 이러한 ‘판단중지’는 또한 <반구상적인> 단계에서 작가가 행하는 ‘해석’의 독창적인 방법이기도 하다. 이렇게 얻어진 결과로서의 그림은 자연스러운 금강의 모습과는 사뭇 다른 <이미지>를 내보이고 있다.

그런데 산의 모습을 구성하는 요소는 다음의 두 가지이다 : 즉 그것은 <물질(物質 : la matière)>과 <형태(形態 : la forme)>이다. <판단중지>에 의한 새로운 추상은 산들로부터 그 물질적 구성요소들을 추출해내고, 형태의 근간적 구조를 강조하여 표현하고 있다. 물론, 이 <반(半)구상적인> 단계에서는, 물질적 구성요소가 완전히 추출되지는 않았다. 아직도 산을 구성하는 약간의 물질적 요소를 표상하고 있는 흔적들이 여기 저기 조금씩은 남아있으며, 산의 형태 역시 디테일한 선과 점들을 완전히 추상하고 있지는 않다. 왜냐하면 작가는 다음 단계의 <비구상적인 차원>에서 이루어지는 추상인 <환원(還元 : réduction)>의 수준으로 나아가기 이전 단계의 <해석>을 보이지 않으면 안 되었기 때문이다. 이렇게 하여 선생은 자신만의 독창적인 <금강산수도법>을 위하여, 우선 현상학적 <판단중지>라는 인식론적 방법을 채택한 후에, 다시 현상학적 <환원>이라는 새로운 인식론적 방법을 원용(援用)하기에 이른다.

金剛月色(금강월색)Ⅱ_51x71cm_한지, 먹, 혼합채색_2008

이어서, <비구상적인 범주>의 산수화들은, <구상적인> 작품들 속에 여전히 남아있는 ‘자연적 태도’에 대한 <판단중지>를 통해 얻어진 <반(半)구상적인> 작품들 자체에 대하여, 다시 <본질적 환원 (本質的 還元 : la réduction eidétique)>이라는 현상학적 인식을 이차적으로 수행하여, 금강산의 본질에 더욱 가까운 이미지들을 표현해내고 있다. 이러한 환원의 결과로서 화폭 위에 나타난 산의 이미지에서는, 산을 구성하고 있던 <물질(物質 : la matière)>적인 요소들은 모두 사상(捨象)되고, 오직 산의 본질적인 <형태(形態 : la forme)>만이 남게 되었다. 이제 작가는 금강의 산들에 자신이 부여했던 독창적인 ‘의미(la signification)’와 ‘가치(la valeur)’를, 일차적으로 ‘자연적 태도’에 대한 <판단중지>를 통해 ‘유보(留保 : suspension)’시킨 다음, 다시 이차적으로 잔류하는 ‘질료’적 요소들에 대한 <환원>을 통해 본질적 형태로 ‘정화(淨化 : purification)’시켰다. 그리하여 이제 화폭 속에 펼쳐졌던 금강산의 파노라마는 온 데 간 데 없이 사라지고, 산의 황량한 뼈대만이 간신히 산의 이미지를 표상하고 있을 뿐이다.

그렇다면, 산의 골조(骨組)가 바로 산의 본질(本質 : essence) 내지는 산의 이데아(理想的인 形相 = eidos)였던 말인가? 아니면 모든 실재적인 요소들이 사상되고 난 후의, 앙상하게 남은 골조의 선들은 그러한 본질과 이데아를 표상하는 상징들에 불과한 것일까? 여기서 작가는 자신의 작업이 아직도 끝나지 않았음을 느끼며, 그것이 마치 하나의 고행과 같다는 것을 어렴풋하게 느꼈다. 맨 처음에, 금강의 산들을 눈으로 직접 보면서 스케치할 때부터, 선생은 금강산의 외형적 이미지 속에 숨겨진 ‘본질’과 ‘형상’을 찾아내어야만 한다는 목표를 이미 염두에 두고 있었다. <구상적인> 그림들이 아무리 훌륭하고. 또 <반-구상적인> 그림들이 아무리 멋있고, 그리고 <비구상적인> 그림들이 아무리 세련되었다 하더라도, 그 그림들이 금강산의 ‘이상적인 형상’ 자체가 되기에는 아직도 무엇인가가 결여되어있음을 선생은 알고 있었던 것이다. 왜냐하면 <비구상적인> 그림들 속에서 조차 작가의 정신은 금강의 산들에 얽혀있는 모든 종류의 경험적 잔재들을 완전히는 떨쳐낼 수가 없었기 때문이었다.

그런데 작가는 무슨 연유로 풍요로운 <구상적> 풍경을 그려내고 표현하는 것만으로는 만족할 수 없었을까? 산수화에서 이처럼 <구상적인> 차원을 넘어서 다음 단계로 나아가는 것이, 대부분의 산수화가들에게는 무의미하거나 관심의 대상이 아닐 것이다. 그들에게 중요한 것은, 풍경에 대한 주관적인 <관점(觀點 : point de vue)> 내지는 <전망(展望 : perspective)>일 것이다. 게다가 일반적으로 동양화의 산수화가 <구상성>으로부터 <비구상성>으로 진화해가는 ‘변형(變形 : transformation)’에 관심을 기울여야할 특별한 이유가 없을 것이다. 왜냐하면 구상적인 차원의 풍요로움과 아름다움이란, 동양화의 산수화에 있어서는 그것만으로도 필요하고도 충분한 조건이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 선생은 무엇 때문에, 산수화를 구상-반(半)구성-비구상의 단계들을 거치면서 그렇게도 어려운 <추상 (抽象 : abstraction)>이라는, 산수화의 영역에서는 전대미문(前代未聞)의 고행을, 스스로에게 부과하였단 것일까? 삼강선생의 금강산수화를 이해하는 데에 있어서 우리의 각별한 인식능력이 동원되어야하는 필요성이 바로 이 점에 내재해 있다. 선생은 오브제가 나타나 보이는 그대로의 <현상(現象)>과 이 ‘현상’ 속에 내재해있는 현상의 실체 내지는 본질을 끝까지 추구해 마지않는다.

外金剛鬼面巖(외금강귀면암)Ⅰ_114x69cm_한지, 먹, 채색_2007

마지막으로, <완전히 추상적인 범주>의 작품들에서 우리는 ‘논리적 비약으로서의 추상화’와 ‘점진적 진화로서의 추상화’ 사이의 엄연한 차이를 인지하게 된다. 예를 들어, 소위 <무제>라는 제목의 수많은 추상화들을 우리는 보아왔다. 그와 같은 추상화 앞에서 관람객은 상당한 당혹감을 느끼지 않을 수 없다. 도대체 추상의 출발점인 실재의 오브제는 무엇이었으며, 또 그 오브제에 대한 사실적인 표현이 어떤 경로를 거쳐서 그러한 추상적인 상징체계를 갖게 되었는가에 대한 최소한의 논리적 설명이, 그림에 대한 보다 나은 이해를 위해 관람자에게는 필요한 것이다. 그렇다고 해서 작가가 반드시 그런 설명을 해야 할 의무를 갖는 것은 결코 아니다. 하지만 추상화(抽象化)가 필요했던 최소한의 동기(動機 : motivation)를 관람자에게 제시하여야만 할 것이다. 다시 말해서 최소한 ‘추상을 위한 추상’이 되지 않기 위해서라도, 그러한 ‘추상’이 요구될 수밖에 없었던 필연성과 당위성을 관람자들에게 이해시켜야만 한다.

삼강선생이 자신의 <금강도법>에서 행한 ‘추상화(抽象化)’는 그야말로 뼈를 깎는 고행의 수도에 비유될 수 있는 작업이었다. 금강산에 대한 선생의 추상화들은, 작가 자신만이 알고 있는, 때로는 작가 자신도 잘 모르고 있는 것처럼 보이는, 난해하기 짝이 없는 <무제(無題)>의 추상화들이 아니다. 위에서도 살펴본 바와 같이, 선생은 사실적인 ‘구상(具象)’에서 한 단계 씩 ‘추상(抽象)’으로 향하는 진화의 과정을 구체적인 작품들을 통하여 보여주고 있다. 아, 이 얼마나 신비스러운 변환이자 진화란 말인가! 선생의 ‘금강추상화’들이야말로, <구상>과 <비구상>의 경계를 넘나들며, 또한 <동양화>와 <서양화>의 벽을 허물어 버리는, ‘자유자재’의 경지를 개척하고 있는 것이다. 이러한 경지는 곧 산수화에서의 새로운 ‘무릉도원’을 개진(開進)하는 일이며, 이러한 개진이야말로 산수(山水)의 ‘진정한 경치’, 즉 <진경(眞景)>을 새로이 개척하는 일일 것이다.

선생이 추구하고 표현하는 <색>의 세계는 선생의 순수한 인품을 그대로 표상하는 하나의 독특한 상징체계를 이루고 있다 : 절제된 흑과 백이 혹은 대립하고 혹은 조화하는 이원론적 일원론의 세계, 마치 존재의 근원을 표상하고 있는 것만 같은 원초적인 ‘푸르름’의 색조에 대한 순수 무구한 표현, 원색에 대한 거침없는 표현력의 구사 등은, 선생의 색조체계(色調體系)를 구성하는 근본적인 요소들이다. 또한 <구도(構圖)>의 구성(composition)에 있어서, 우리가 불현듯 만나게 되는 사선(斜線)의 뻗쳐오름 같은 대담한 ‘면 분할’이나, 또는 하얀 운무의 띠가 화폭을 좌우로 혹은 상하로 과감히 양분하는, 공간의 ‘자유로운’ 운용을 우리는 엿볼 수 있다. 그것들은 이성적이고도 논리적인 사고에 앞서서 예술에 대한 선생의 순수한 열정이 먼저 작열(灼熱)하고 있음을 명확히 보여주는 선생의 미학적 ‘코드(code)’들이다.

우리는 금번에 선생의 ‘금강산수도(金剛山水圖)’를 통하여, 온갖 예술적 경험과 방대한 경륜을 지닌, 이순(耳順)을 넘은 선생의 안목으로 본 예술의 세계가 얼마나 다양하고, 또 얼마나 힘차고도 아름다우며, 그리고 얼마나 자연스럽고 순수한가를 분명히 보았다. 그러므로 한국화(韓國畵)의 새로운 가능성을 개척하고 있는 선생의 장려(壯麗)한 <금강산수도법(金剛山水圖法)> 앞에서 우리 후학(後學)들이 갖출 수 있는 최소한의 예의는, ‘순수함’과 ‘열정’을 동시에 지녔으며, 세속의 명성과 영화에 얽매이지 않는, 고매한 인격의 선생께서 앞으로 보여줄 또 다른 예술적 ‘변형(transformation)’과 ‘돌연변이(mutation)’에 대하여 단지 겸허한 마음으로 증언하기를 기다리는 것일 뿐이다. 哲學博士 朴昌豪

金剛山雪松(금강산 설송)_57x47cm_한지, 먹, 채색_2008

■ 임무상

경북 문경에서 태어나 동국대학교 교육대학원에서 미술을 전공하고 1991년 첫 개인전(롯데미술관)을 시점으로 아홉 번의 개인전을 가졌으며

중앙미술대전, 대한민국미술대전, 한국미술대작전, 토착과정신 ‘씨올전’, 청담미술제 등 200여회의 주요 그룹전 및 초대전에 참가했다.

한국미술세계화전(LA, NEW YORK, PARIS), 한류4인의 개성전(일본), 한국미술12인초대전(독일)등 다수의 국제전에 참가했으며, 서울미협이사, 한국전업미술가협회부이사장을 거쳐 현재 한국전업미술가협회 자문위원, 한국미술협회 자문위원으로 있다.

경남도립미술관, 성균관대학교박물관, 상명대학교 박물관, LA한국문화원, 초당대학교중앙도서관, 영국대사관등에 작품이 소장돼 있다. 논문<동양회화와 불교미술의 동질성에 관하여>

vol.20081203-임무상展