장하나 개인展

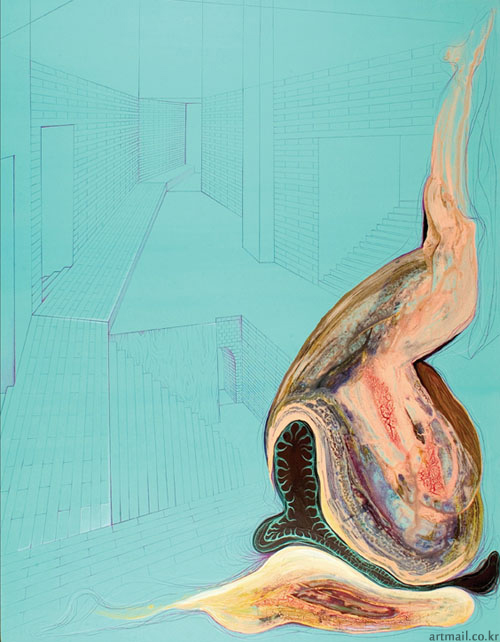

internal_acrylic on canvas_162.1x112.1_2006

노암 갤러리

2007. 6. 6(수) ▶ 2007. 6. 12(화)

서울시 종로구 인사동 133 | 02_720_2235

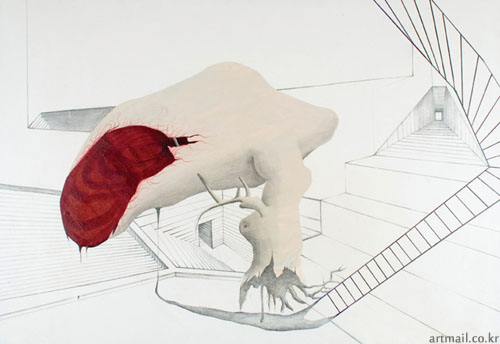

internal_acrylic on canvas_162 x 97.8_2006

내적인 것의 이탈과 복귀

박순영 | 노암갤러리 큐레이터

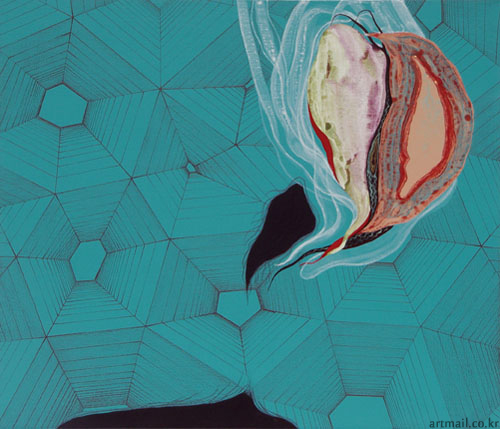

장하나의 그림들은 일관되게 하나의 형식을 취하고 있다. 잘 설립된 건축구조에서 괴기스러운 덩어리가 꿈틀거리듯 그려져 있는 형식이다. 건축적인 배경은 기하학적, 합리적, 이성적이고, 덩어리적인 형상은 감각적, 비합리적, 비이성적이다. 따라서 전자는 파악하기에 명료하고, 후자는 명료하지 못하다. 작가는 인격의 양면성을 표현하기 위해서 이러한 형식을 취한다고 말한다. “인간에게는 누구나 양면성이 있다... 이성적인 면은 계산된 선과 기하학적인 형태, 비밀통로와 구불구불한 계단 등으로 표현하고, 억압된 욕망은 신체 변형을 기본으로 하여 괴물처럼 흐물흐물한 무질서 덩어리 유기체로 표현하였다.” 이렇게 화면에는 크게 두 요소가 있다. 그러나 회화적인 깊이를 표현하기 위해서는 형상과 배경이 동질적이어야 할 텐데, 작가는 이질적인 형식을 취했다. 따라서 형상이 배경에서 분리되어 있는 느낌을 갖게 한다. 그러나 감성을 표현하는 형상이 배경에서 이탈한 점과 괴기스러운 덩어리로 표현된 점이 흥미롭다.

internal_acrylic on canvas_112.1 x 162.1_2006

사회는 합리적인 이성을 맑은 고딕으로 이루어져있다. 이러한 사회는 반드시 제도를 필요로 하며 제도를 유지하기 위해 규범을 필요로 한다. 이러한 규범은 항상 자신을 옳다고 말하기 위해서만 감성을 필요로 한다. 인간의 감각적인 부분은 항상 옳지 않은 것을 행하려고 하기 때문에 통제가 필요하고, 통제의 주체는 논리를 담보로 하는 이성에 의해서 이루어진다고 말한다. 실제로 오래전부터 그랬는데, 그리스 시대의 한 철학자는 마차의 비유를 통해 마부(이성)가 두 마리 말(감성)을 잘 이끌어야만 올바른 길로 갈 수 있다고 말했고, 18세기 말 기어이 부흥한 계몽주의는 인간의 자유를 위해 이러한 이성에 대한 확신을 강화시키면서 감성을 합리적으로 통제했다. 두 차례 큰 전쟁을 치룬 후에서야 감성의 가치에 눈을 돌렸고 통제에서 해방시키려는 움직임이 있었지만, 자유로운 이성을 위해 그 통제의 정도를 조금 느슨하게 했을 뿐이다. 하지만 그 느슨함을 틈타 감각덩어리가 이탈하게 된다. 데이빗 핀처 감독의 영화 <파이트클럽>(1999)은 이러한 이탈을 주인공의 분열된 자아를 갖고서 잘 표현하고 있다. 사회 적응자로부터 분열된 자아가 폭탄을 만들어 도시를 폭파하는데, 폭탄의 재료는 다름 아니라 지방흡입술로 버려진 지방찌꺼기들이다. 이 덩어리는 언뜻 버려진 감각덩어리 비슷한 인상을 주지만 사회가 생산해낸 과잉생산물을 상징한다. 말하자면, 분열된 자아가 폭력의 주체인 듯하지만 역설적이게도 이성이 폭력의 근원이고, 폭탄은 이성의 잠재된 폭력성이 현실화된 것이다. 사회가 생산해 낸 폭력을 되돌려주고 창조적인 기반을 마련하기. 이것이 이 이탈한 감각덩어리가 지방찌꺼기를 갖고서 실천한 창조적인 행위이다. 이러한 관점에서 장하나의 이탈한 덩어리를 해석해도 될 듯하다. 하지만 아직도 그 방향이 배경의 기능을 하는 건축구조에서 시작하기 때문에 사회구조에 대한 고발에 맞춰져 있다. 따라서 여전히 감각덩어리는 파괴를 일삼는 괴기스러운 모습으로 보일 뿐이다. 이제 ‘internal’이 작품의 소재임을 주목해야 할 것 같다.

internal_acrylic on canvas_91 x 116.7_2006

internal_acrylic on canvas_91 x 116.7_2006

장하나의 작품은 내적인 것을 그린다. 내적인 것은 보이지 않기 때문에 이성적으로는 혐오스럽고 두려움의 대상이 되지만, 감각적으로는 익숙한 것이다. 피부 밖으로 터져 나온 내장이 적절한 예가 될 듯하다. 이를 있는 그대로 드러내는 인물이 있는데, 마를린 멘슨이 그렇다. 마이클 무어의 다큐멘터리 <볼링 포 콜롬바인>(2002)에서 그의 인터뷰가 나오는데, 왜냐하면 제도권이 콜롬바인 고등학교에서 일어난 총기사건의 원인으로 그의 음악을 지목했기 때문이다. 그는 “그들이 두려워하는 것을 대변하고, 거침없이 말하기 때문에” 자신을 지목한다고 말한다. “대통령이 미사일을 날린 것도 잊고, 로큰롤을 부르는 애꿎은 나만 악마 취급하겠죠. 웃기는 건 대통령이야말로 폭력의 주동자인데 언론은 그런 얘길 떠들지 않아요. 폭력이 그들의 장사 밑천이니까.” 명쾌하다. 그의 음악이 폭력의 원인이라면 바그너의 음악을 사랑한 히틀러는 어떻게 설명할 것인가. 예술은 폭력성과 무관하다. 단지 하지 못하게 하는 것을 자신의 무대 내에서만 표현할 뿐이다. 행여 목적이 있다면 관람자의 입장에서 가질 수 있는 ‘카타르시스’ 정도이므로 오히려 사회에 순기능을 하고 있다고 봐야하지 않을까. 마를린 멘슨은 자신을 사회적인 죄인으로 부정하는 이성이나 제도권조차 이해할 정도로 지극히 감성적이며, 그의 음악은 인간의 감성을 해방시켰다. 그리고 그의 멜로디는 장하나의 작품에서 형상이 되었다. 감각덩어리-형상은 감각적이고, 서정적이고, 멜로디적인 특성을 지면서 자신을 가뒀던 건축구조를 어루만진다. 그리고 다시 안으로 들어가기 위해 자신이 가진 모든 교태를 부린다. 겁 많은 배경은 자신이 외면했던 형상을 받아들여야 할 것이다. 그렇지 않으면 두려워했던 대로 폭력적으로 변할지도 모르기 때문이다. 이렇게 방향을 형상의 기능을 하는 감각덩어리에서 시작한다면 형상을 향한 배경의 적대감은 사라지고 원래의 짝짓기 상태로 돌아갈 것이다.

internal_acrylic on canvas_116.7 x 91_2006

internal_acrylic on canvas_53 x 40.9_2006

<파이트 클럽>에서 분열된 자아가 묻는다. “사람들이 왜 우리를 혼동하는지 아는가?” 주인공은 답한다. “동일해서?” 이렇듯 이미 이성은 알고 있다. 장하나는 이 두 영역의 분리 불가능함을 표현하기 위해 역설적으로 감성이 이탈하는 방식을 선택했다. 그리고 우리는 작가의 이러한 표현방식이 자신이 드러내고자 하는 바에 적합함을 확인할 수 있을 것이다.

internal_acrylic on canvas_53 x 45.5_2006

vol. 20070606-장하나 개인展