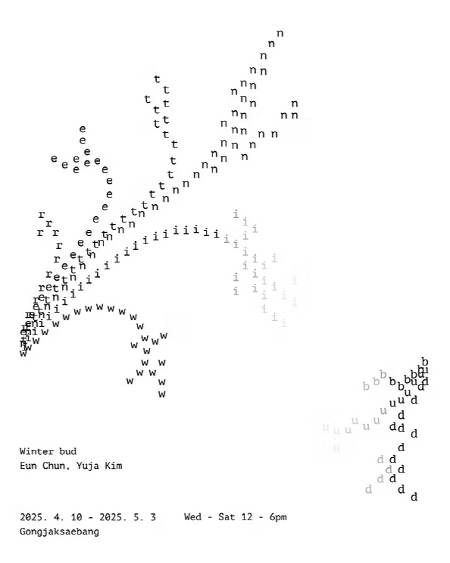

겨울눈(Winter Bud) 展

김유자, 전명은

공작새방

2025. 4. 10(목) ▶ 2025. 5. 3(토)

서울특별시 종로구 팔판길 1-14

전명은 作_서간체 #5 Epistolary #5

전명은

나는 늘 그런 이들에게 끌렸다. 머리맡에 붙여놓은 지도를 바라보는 여행가, 수백 번 수천 번 반사경을 연마하는 천문가, 새의 형상으로 고꾸라져 누워 있는 글라이더. 정말로 거기에 가기보다는 그것을 상상하는 순간에 머무는 그들은 탐험가보다는 몽상가에 가깝다. 방 안의 몽상가처럼, 겨울눈은 봄을 안고 겨울 안에 있다. 한참 동안 겨울눈 도감을 들여다보다가 생명체를 닮은 엇비슷한 눈들이 여기저기에 흩어지고 피어나 하모니를 이루는 들판의 질서를 떠올렸다. 이에 관하여 유자와 이야기 나누고 싶었다.

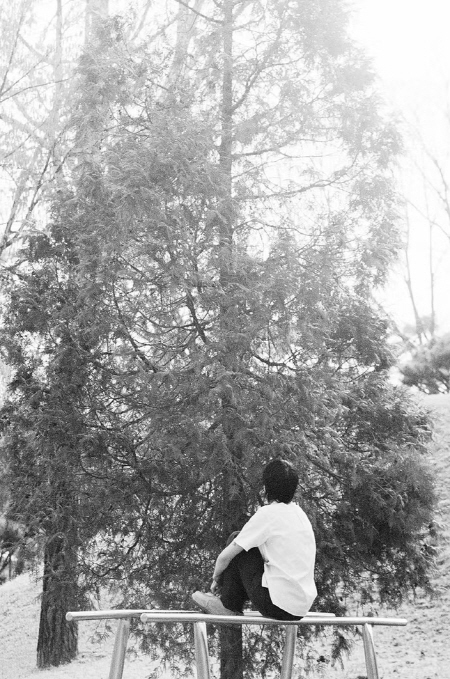

사진가라면 언제나 카메라를 목에 걸고 다녀야 한다고 말하던 친구가 있었다. 자기 고향에 놀러 온 나를 삼륜 오토바이에 태우고 이리저리 구경을 시켜주던 그는 늘 카메라를 목에 걸고 다니던 사진가였다. 언젠가 그가 상자에서 꺼내어 펼쳐 보인 흑백사진들이 눈앞에 있는 것처럼 또렷이 기억난다. 사막을 달려가는 사람, 물속을 헤엄치는 사람, 발자크 상을 닮은 노숙자, 찐빵을 물고 키스하는 연인, 커다란 링 귀걸이를 한 여자, 아코디언을 켜는 남자. 내가 아직도 스스로 사진가라 소개하는 일을 주저하게 되는 이유는 친구를 통해 사진가의 형상을 배웠기 때문이다.

지난 연말과 새해를 지나는 동안 집회에서 어김없이 보이던 커다란 깃발이 있다. 기를 든 이는 흰 무명 한복을 입고 허리춤에 두른 기받이에 온 힘을 지탱하면서 사뿐사뿐 앞으로 나아간다. 깃대 끝에 매달린 꿩장목이 하늘을 가를 때는 슉슉 소리가 난다. 그의 운동은 곧 바람의 운동이다. 힘들 것만 같은데 이상하게 그는 늘 웃고 있다. 그가 드는 깃발의 명칭은 기 중에서도 가장 큰 기, 민중의 소리를 알리는 기, 용기(龍旗)라고 한다.

전명은 作_키스 The Kiss

김유자 作_투명의 반복 Transparent repetition

김유자

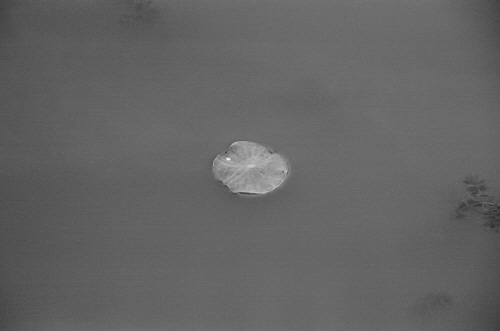

2023년 12월 집 근처 공원에서 목련의 봉오리를 보았다. 이상 기후로 예년보다 기온이 높다고 해도 벌써 봉오리라니 이상하군 인터넷에 검색하던 중 겨울눈의 존재를 알았다. 늦여름부터 가을에 걸쳐 생겨 겨울을 넘기고 이듬해 봄에 자라는 싹. 봄이 오리란 믿음으로 기다리고 기대하는 모습이 좋다, 명은의 작업이 떠오르네 생각하고 며칠 후 명은을 만났을 때 그는 내게 겨울눈을 보았다고 했다. 명은과는 말하지 않아도 통하는 것 비슷하다 느끼는 것이 자주 있었다. 그날부터 우리는 서로의 접점과 영향받음을 드러내는 전시에 관해, 관객을 부러 속이지는 않겠지만 구분하기 어려울 수도 있는 사진들에 대해, 힘의 격차보다는 총합으로 강해지는 부드러움을 이야기하기 시작했다.

몇 달간 우리는 서신을 전하듯 사진을 한 장씩 주고받았다. 명은이 나의 사진을 보고 자신의 사진을 보내면 나는 다시 그에 응답하는 방식으로. 그러다 명은은 오랜만에 재회한 친구와의 만남에서, 나는 이제 예전처럼 만날 수 없는 친구와의 이별에서 처음으로 돌아가 각자의 이야기를 이어가는 방향으로 움직였다. 겨울의 한가운데서 두 사람 모두 용기가 필요했는데 결국 문장을 완성하는 일은 본인만이 가능했기 때문이다.

다영이 남긴 것을 그러모으며 우리가 주고받은 문자를 처음부터 읽었다. 작년, 다영은 생일날 어렵게 외출해 관람한 영화를 이야기하던 중 학창 시절 트럼펫을 연주한 기억을 들려주었다. 동시에 그는 관악기의 소리를 내는 일은 생각보다 용기가 필요하다고 말했다. 그에게 이유를 묻지 못했지만, 뒤늦게 답을 구하자면 소리가 나지 않을 수도 있기 때문일 것이다. 첫 음을 떼기 위해 마음의 압력을 느껴야 하는 까닭일 것이다. 실패할 것을 알고도 시작하는 일. 1월, 다영의 생일에 영화를 다시 보면서 나는 레퀴엠을 만들고 싶다고 생각한다.

김유자 作_흰빛의 두께 Thickness of White

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20250410-겨울눈(Winter Bud) 展